コンサートやライブ、舞台をもっと楽しむために欠かせないアイテム、オペラグラスと双眼鏡。

しかし、「オペラグラスと双眼鏡の具体的な違いがわからない」「結局どっちがいいの?」と悩んでいませんか。

また、選び方についても、倍率10倍は本当に必要なのか、メガネ対応で眼鏡をかけたまま使えるのか、おしゃれな持ち手付きのものはあるのか、そもそもどこで買うのが良いのか(ヨドバシカメラなど)……疑問は尽きないものです。

この一台の選択が、大切な瞬間を最高の思い出に変える鍵となります。

この記事では、そんなあなたの悩みを解決するため、オペラグラスと双眼鏡の違いから、シーンに合わせた最適な選び方まで、専門的な視点から分かりやすく解説します。

失敗や後悔のない、あなたにぴったりの一台を見つけるお手伝いをします。

オペラグラスと双眼鏡の基本的な違いを解説

- 結局どっちがいい?それぞれの特徴を比較

- 構造から見る|見え方の特徴

- コンサートやライブでの使い分け

- 舞台鑑賞での使い分け

- シーンに合わせた選び方のコツ

結局どっちがいい?それぞれの特徴を比較

オペラグラスと双眼鏡のどちらを選ぶべきか、その答えは「鑑賞する場所の広さ」と「何を見たいか」によって決まります。

まずは、それぞれの基本的な特徴を理解することが、最適な一台を見つけるための第一歩です。

オペラグラスは、主に観劇など比較的近い距離での使用を想定しており、軽量でコンパクトな点が最大の魅力です。

一方、双眼鏡は遠くの対象を鮮明に捉えることを目的とし、高倍率で明るい視界を実現しますが、その分サイズが大きく重くなる傾向があります。

両者の特性をまとめた以下の比較表を参考に、ご自身の用途にどちらが合っているかを確認してみましょう。

| 特徴 | オペラグラス | 双眼鏡 |

| 主な構造 | ガリレオ式(プリズムなし) | ケプラー式(プリズムあり) |

| 得意な用途 | 観劇、小規模な会場、美術館 | コンサート、スポーツ観戦、バードウォッチング |

| 一般的な倍率 | 3倍~4倍程度 | 6倍~12倍以上 |

| 視界の広さ | 狭め | 広め |

| 明るさ | やや暗め | 明るい |

| サイズ・重量 | 小型・軽量 | 大きめ・重め |

| 価格帯 | 比較的安価 | 安価~高価まで幅広い |

このように、

- 手軽さを重視し、舞台全体の雰囲気をつかみたいなら「オペラグラス」

- 遠くの席からアーティストの表情まではっきりと見たいなら「双眼鏡」

が適していると考えられます。

構造から見る|見え方の特徴

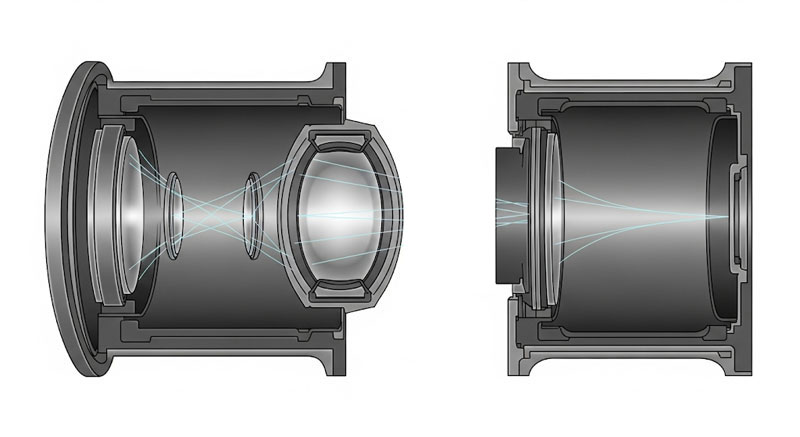

オペラグラスと双眼鏡の見え方の違いは、その内部構造に起因します。

専門用語を避けて説明すると、レンズの仕組みが根本的に異なります。

オペラグラスの多くは「ガリレオ式」というシンプルな構造です。

これは、対物レンズに凸レンズ、接眼レンズに凹レンズを組み合わせたもので、内部に光の向きを補正するプリズムがありません。

このため、構造が単純で小型・軽量化しやすいというメリットが生まれます。

しかし、構造上、倍率を上げると見える範囲(視野)が極端に狭くなるというデメリットがあり、高倍率には向きません。

一方で、双眼鏡は「ケプラー式」という構造を基本とし、内部に「プリズム」を搭載しています。

プリズムは、レンズを通った光を内部で反射させ、上下左右が反転してしまう像を正しい向き(正立像)に補正する役割を担います。

このプリズムがあるおかげで、高い倍率でも広い視野と明るさを確保できるのです。

ただし、部品が多くなる分、どうしても大きく、重くなってしまいます。

要するに、手軽でコンパクトなオペラグラスと、性能を追求した結果、少し大きく重くなった双眼鏡、という関係性と理解すると分かりやすいでしょう。

コンサートやライブでの使い分け

コンサートやライブ会場では、座席の位置によって最適な機材が大きく変わります。

アリーナ席や比較的小さなライブハウスの場合

ステージとの距離が近いアリーナ席やライブハウスでは、必ずしも高倍率の双眼鏡は必要ありません。

むしろ、倍率が高すぎるとアーティストの顔など一部分しか見えず、ステージ全体の演出や他のメンバーの動きを見逃してしまいます。

このような場合は、3倍~6倍程度のオペラグラスや低倍率の双眼鏡がおすすめです。

広い視野でステージ全体を見渡しつつ、表情も確認したいというニーズに応えてくれます。

ドームやスタジアムのスタンド席の場合

東京ドームや京セラドームといった大規模会場の2階席や後方スタンド席になると、ステージまでの距離は100mを超えることもあります。

この距離では、低倍率のオペラグラスでは物足りなく感じるでしょう。

8倍、10倍、あるいは12倍といった高倍率の双眼鏡を選ぶことで、遠くにいるアーティストの表情や細かなパフォーマンスまで、まるで目の前にいるかのように楽しむことが可能になります。

舞台鑑賞での使い分け

演劇やミュージカル、宝塚歌劇などの舞台鑑賞では、コンサートとは少し違った視点が求められます。

比較的小さな劇場や前方の席の場合

俳優の繊細な表情や衣装のディテールをじっくり鑑賞したいけれど、舞台全体も見渡したいという場合、4倍~8倍程度のモデルがバランス良く活躍します。

特に、オペラグラスは軽量なものが多いため、2時間以上の公演でも腕が疲れにくいという利点があります。

劇団四季や宝塚大劇場などの大きな劇場の場合

大きな劇場の2階席や3階席から鑑賞する場合は、8倍~10倍程度の双眼鏡が適しています。

演者一人の表情に集中したいのか、あるいは舞台上の複数のキャストによる掛け合いやフォーメーションダンスを一度に見たいのかによって、必要な視野の広さが変わってきます。

お目当ての俳優を追いかけたいなら少し高めの倍率を、舞台全体の芸術性を楽しみたいなら視野が広めの中倍率モデルを選ぶと良いでしょう。

シーンに合わせた選び方のコツ

これまでの情報を踏まえると、オペラグラスや双眼鏡を選ぶ際のコツは、以下の3つのポイントを総合的に考えることだと言えます。

1. 会場の規模と座席の位置を把握する

最も基本的ながら、最も大切なポイントです。

小さな会場や前方の席であればオペラグラスや低倍率の双眼鏡、大きな会場や後方の席であれば高倍率の双眼鏡という基本原則をまず押さえましょう。

2. 何を中心に鑑賞したいかを明確にする

特定の人物の表情や仕草をアップで捉えたいのか、それともステージ全体の構成や雰囲気を楽しみたいのかで、最適な倍率や視野の広さは変わります。

「推し」一人を追いかけたいなら高倍率、全体の調和を楽しみたいなら視野の広いモデルが向いています。

3. 携帯性や使いやすさを考慮する

特に長時間の公演では、機器の重さが負担になることがあります。

また、バッグの大きさや他の荷物との兼ね合いも考える必要があります。

軽量コンパクトなオペラグラスは持ち運びに便利ですが、性能面では双眼鏡に軍配が上がります。

このトレードオフを理解し、自分にとってのベストバランスを見つけることが後悔しない選び方の鍵となります。

用途でわかる!オペラグラスと双眼鏡の違いと選び方

- 倍率10倍は必要?最適な選び方

- 軽さ・明るさもチェックしよう

- メガネ対応?眼鏡をかけたまま使える?

- おしゃれな持ち手付きモデルも人気

- どこで買う?ヨドバシなどの販売店情報

倍率10倍は必要?最適な選び方

「高倍率ほどよく見える」と考えがちですが、一概にそうとは言えません。

特に「倍率10倍」というスペックは一つの基準になりますが、その必要性は状況によります。

高倍率のメリットは、遠くの対象を大きく引き寄せて見られる点です。

例えば、10倍の双眼鏡を使えば、100m先のステージがまるで10mの距離から肉眼で見るのと同じくらいの大きさで迫ってきます。

しかし、倍率が上がるほどデメリットも生じます。主な注意点は以下の3つです。

- 手ブレが目立ちやすくなる

少しの揺れも大きく増幅されるため、視界が安定しにくくなります。 - 視野が狭くなる

見える範囲が狭まるため、動きの速い対象を追いかけたり、舞台全体を見渡したりするのが難しくなります。 - 視界が暗くなる

同じレンズの大きさなら、倍率が高いほど取り込める光の量が減り、視界が暗く感じられます。

これらの特性から、会場の規模に応じた倍率選びが大切になります。

| 会場規模・座席 | 推奨倍率 | 特徴 |

| 小劇場、ライブハウス、アリーナ前方 | 3倍~6倍 | 舞台全体が見やすく、手ブレも少ないため快適 |

| ホール1階後方、アリーナ後方、ドーム前方 | 6倍~8倍 | 表情と全体のバランスが取りやすい標準的な倍率 |

| ドーム・スタジアムのスタンド席 | 8倍~12倍以上 | 遠距離からでも表情をしっかり捉えられる高倍率 |

闇雲に10倍以上の高倍率モデルを選ぶのではなく、ご自身の主な利用シーンを想定して最適な倍率を見極めることが、快適な鑑賞体験につながります。

軽さ・明るさもチェックしよう

倍率の次に注目したいのが、「軽さ」と「明るさ」です。

これらは長時間の使用における快適さを大きく左右します。

軽さ:長時間でも疲れないために

公演時間は2時間を超えることも珍しくありません。

その間ずっと手に持っていることを考えると、本体の重量は非常に重要な要素です。

一般的に、200gを超えるあたりから重さを感じやすくなると言われます。

できれば150g以下の軽量モデルを選ぶと、腕への負担が少なく、鑑賞に集中できるでしょう。

オペラグラスはこの点で非常に優れています。

明るさ:暗い会場でもクリアに見るために

コンサートホールや劇場内は基本的に暗いため、レンズの明るさが視界の鮮明度を決定づけまます。

この明るさは「ひとみ径」という数値で示されます。

ひとみ径は「対物レンズの有効径 ÷ 倍率」で計算でき、この数値が大きいほど明るい視界が得られます。

日中の屋外など明るい場所で使うならひとみ径2.5mm程度でも十分ですが、薄暗い屋内では5mm以上あると、よりクリアで快適な視界を確保できます。

製品スペックに「明るさ」という項目で記載されていることもあり、これはひとみ径を2乗した数値です。

数字が大きいほど明るい、と覚えておくと良いでしょう。

オペラグラスや双眼鏡はメガネ対応?眼鏡をかけたまま使える?

普段メガネを使用している方にとって、オペラグラスや双眼鏡が眼鏡をかけたまま使えるかどうかは死活問題です。

この点をチェックするには、「アイレリーフ」というスペックを確認する必要があります。

アイレリーフとは、接眼レンズから、視野全体が最もきれいに見える目の位置までの距離のことです。

この距離が短いと、メガネのレンズが邪魔になってしまい、視野の周辺部が欠けて見えにくくなってしまいます。

快適に使うための目安として、アイレリーフが15mm以上あるモデルを選ぶのがおすすめです。

このようなモデルは「ハイアイポイント設計」と表記されていることもあります。

メガネユーザーの方は、購入前にこの数値を必ず確認してください。

おしゃれなモデルも人気!持ち手付きモデルは?

機能性はもちろん大切ですが、せっかくならデザインにもこだわりたい、と考える方も多いのではないでしょうか。

特にオペラやクラシックのコンサート、格式ある劇場へ足を運ぶ際は、その場の雰囲気に合ったアイテムで鑑賞を楽しみたいものです。

そのような方に人気なのが、クラシカルなデザインの持ち手(ハンドル)付きオペラグラスです。

優雅な見た目は、特別な日の気分を一層高めてくれるでしょう。

また、腕を高く上げずに済むため、楽な姿勢で鑑賞できるという実用的な側面も持ち合わせています。

一方で、デザイン性を重視するあまり、オペラグラスとしての基本的な性能、例えばレンズの明るさやピントの合わせやすさといった点で見劣りする製品も一部にあるため、注意が必要です。

見た目の美しさだけで選んでしまうと、「肝心な場面でよく見えなかった」と後悔につながる可能性も考えられます。

購入を検討する際には、実際の利用者のレビューなどを参考に、見え方や操作性についても確かめておくと安心でしょう。

もし、デザインの美しさと光学機器としての確かな性能を両立させたいのであれば、ドイツの老舗メーカー「エッシェンバッハ」のオペラグラスは、大変良い選択肢となるでしょう。

クラシカルで高級感あふれるデザインは、特別な日の鑑賞体験をより一層豊かなものにしてくれます。

加えて、このシリーズは複数のカラーバリエーションが用意されている点も大きな魅力です。

例えば、好きなアーティストのイメージカラーを選んで「推し活」に活用するなど、ファッション感覚でオペラグラスを選んでみるのも楽しいかもしれません。

どこで買う?ヨドバシなどの販売店情報

オペラグラスや双眼鏡は、さまざまな場所で購入できます。それぞれの販売店のメリット・デメリットを理解して、自分に合った購入方法を選びましょう。

家電量販店(ヨドバシカメラ、ビックカメラなど)

最大のメリットは、実際に商品を手に取って重さやサイズ感、操作性を確認できることです。

専門知識を持つスタッフに相談しながら、自分の目でのぞき心地を試せるため、初心者の方でも安心して選べます。

カメラ専門店

より専門的なアドバイスが欲しい場合や、ハイエンドモデルを探している場合に適しています。

品揃えは光学機器に特化しており、質の高い製品が見つかりやすいです。

通販サイト(Amazon、楽天市場など)

品揃えの豊富さと、価格を比較しやすい点が魅力です。

ユーザーレビューも多く、実際の使用感を参考にできます。ただし、実物を試すことができないため、スペックをよく確認する必要があります。

ホームセンターや100円ショップ

急に必要になった場合や、試しに使ってみたいという方向けです。

安価に手に入りますが、性能面では専門メーカーの製品に劣る場合がほとんどです。画質や使い心地を重視するなら、避けた方が賢明かもしれません。

より詳しい販売店情報については、別の記事で詳しく解説していますので、そちらも参考にしてみてください。

まとめ:オペラグラスと双眼鏡の違いを理解して最適な一台を選ぼう

この記事を通じて、オペラグラスと双眼鏡の違いや、ご自身の用途に合わせた選び方のポイントをご理解いただけたでしょうか。

最後に、最適な一台を選ぶための要点をまとめます。

これらのポイントを念頭に置いて製品を比較検討すれば、きっとあなたにとって最高のパートナーが見つかるはずです。

- オペラグラスと双眼鏡の最も大きな違いは内部構造にある

- オペラグラスは軽量・コンパクトで近~中距離の観劇などに向く

- 双眼鏡は高倍率で明るく、ドームなど遠距離からの鑑賞に適している

- どちらを選ぶかは会場の広さと座席からの距離で判断する

- 小規模な会場なら手ブレしにくい3倍から6倍が快適

- 大規模なドーム公演では8倍から12倍以上の高倍率が活躍する

- 倍率が高すぎると視野が狭くなり、対象を追いにくくなるデメリットもある

- 長時間の使用を考えるなら200g以下の軽量モデルが腕の負担が少ない

- 暗い劇場や夜の公演ではレンズの明るさを示す「ひとみ径」が大きいものが有利

- メガネをかけたまま使うなら「アイレリーフ」が15mm以上のモデルを選ぶ

- 「ハイアイポイント」と記載があればメガネ利用者に優しい設計

- 持ち手付きのおしゃれなモデルや豊富なカラーで選ぶ楽しみ方もある

- 実物を試したいならヨドバシカメラなどの家電量販店がおすすめ

- 豊富な品揃えと価格比較を重視するなら通販サイトが便利

- 両者の特性を正しく理解し、自分の鑑賞スタイルに合わせることが失敗しない鍵