こんにちは、「双眼鏡ナビ」運営者のSOUです。

「防振双眼鏡」という言葉を、特にコンサートやライブの情報を集めていると本当によく見かけますよね。

「防振双眼鏡とは、いったい普通の双眼鏡と何が違うんだろう?」

「手ブレ補正って、そんなに必要なの?」

「そもそも、どういう仕組みで揺れが止まるの?」

そんな風に、機能そのものへの疑問を持って検索された方も多いんじゃないかなと思います。

それに、防振双眼鏡ならではのデメリット、例えば「重さ」や「価格」、それに「電池が切れたらどうなるの?」といった不安や、使い方によっては「防振機能って酔う」なんていう噂を聞いて、購入をためらっている方もいらっしゃるかもしれませんね。

なにしろ、価格も高価ですからね。本当に自分に必要なのか、購入すべきか、迷うのも当然です。

この記事では、そんな「防振双眼鏡とは?」という基本的な疑問に徹底的にお答えします。

防振双眼鏡の核心である「揺れない仕組み」から、知っておくべきメリットとデメリット、そして初心者でも簡単な基本的な使い方まで、できるだけわかりやすく解説していきますね。

この記事を読めば、あなたが防振双眼鏡を選ぶべきかどうかの判断基準が、きっと見つかるはずです。

防振双眼鏡とは?揺れない仕組みを解説

まず最初のセクションでは、「防振双眼鏡とは」という一番のキホン、その定義と「なぜ揺れないのか?」という核心的な仕組みについて、深く掘り下げていきます。

普通の双眼鏡との違いを理解すれば、なぜ今、多くの人、特にコンサートファンにとって防振双眼鏡が「必須アイテム」と呼ばれているのか、その理由がわかっていただけるかなと思います。

防振双眼鏡と双眼鏡の決定的な違い

「防振双眼鏡」と「普通の双眼鏡」の決定的な違いは、その名前が示す通り、「手ブレ補正機能が電子的に搭載されているかどうか」もう、これに尽きますね。

普通の双眼鏡、特にコンサートでよく推奨される10倍や12倍といった高倍率のモデルは、遠くのものをグッと引き寄せて大きく見せてくれる、素晴らしいアイテムなんです。

でも、そこには大きな落とし穴があります。

それは、対象物を10倍に拡大すると同時に、私たちの手のわずかな震え(手ブレ)も10倍に拡大してしまう、という物理的な事実なんですね。

例えば、無意識に手が1mm震えたとします。

8倍なら視界は8mm動くだけかもしれませんが、12倍なら1.2cm、16倍なら1.6cmも動く計算になります。

これが、高倍率の双眼鏡を覗くと視界が激しく揺れ、対象物(例えば、ステージ上のアーティストの顔)をフレームの中心に捉え続けるのが難しく、ピントも正確に合わせにくい最大の理由です。

ひどい時には、この揺れが「双眼鏡酔い」を引き起こしてしまうんですね。

それが防振双眼鏡だと、この厄介な手ブレを電子的に(あるいは機械的に)ほぼ完璧に打ち消してくれるんです。

使い方は簡単で、本体のスイッチをONにするだけ。

その瞬間に、それまで荒れ狂っていた視界が、まるで映像を一時停止したかのように「ピタッ」と静止するんです。

この「揺れない」という体験は、本当に劇的です。

もはや防振双眼鏡は「双眼鏡」というカテゴリの中の高級オプションではなく、「別次元の光学機器」と言っても過言ではない、と私は思っています。それぐらいすごい!

高倍率と手ブレ補正の必要性

では、なぜそこまでして手ブレ補正が必要なんでしょうか?

その理由には、コンサート会場の「大規模化」があります。

アリーナクラスはもちろん、東京ドーム、京セラドーム、日産スタジアムといった数万人規模のドームやスタジアムでの公演が一般的になりましたよね。

そうすると、当然、ステージと客席の距離は遠くなります。

アリーナ後方やスタンド席、いわゆる「天井席」からステージを見ると、その距離は100m、150m、あるいは200mを超えることも珍しくありません。

その距離でアーティストの表情や細かな仕草をしっかり見たいと思うと、どうしても10倍、12倍、14倍といった「高倍率」が必要になってきます。

でも、先ほどお話しした通り、人間が手持ちでブレを抑え込めるのは、一般的に8倍程度までって言われてるんですね。

これ、気合や筋力でカバーできる問題じゃなくて、人間の体の構造上、どうしても発生してしまう微細な震え(心臓の鼓動による揺れも含む)が原因で起こることなんです。

倍率が10倍を超えた途端、この揺れは制御不能なレベルに達して、実用的な鑑賞が非常に困難になる……。これが、高倍率双眼鏡が長年抱えていた「宿命」みたいなものでした。

防振機能は、この「高倍率=激しく揺れる」という物理的な問題を、テクノロジーで根本的に解決してくれたんです。

防振双眼鏡の登場によって、これまで重い三脚なしでは実質的に不可能だった「10倍を超えるクリアな視界」を、誰もが「手持ち」で手軽に楽しめるようになった、というわけです。

なので、もしあなたが「10倍以上の倍率」の双眼鏡を検討しているなら、防振機能は「あったら便利」なオプション機能ではなく、快適な視界を得るための「必須アイテム」だと考えていただくのが、失敗しない双眼鏡選びの第一歩かなと思います。

手ブレを打ち消す仕組みと原理

「でも、いったいどうやって手ブレを打ち消しているの?」と、そのハイテクな仕組みが気になりますよね。

非常に高度な技術ですけど、基本的な原理をすごく簡単に説明すると、以下のような動作を瞬時に行っています。

- Step.1【検知】センサーが「揺れ」を感知

本体に、非常に高感度な「揺れ検知センサー」(ジャイロセンサーや加速度センサー)が内蔵されています。これが、私たちの手の微細な振動(上下左右、あらゆる方向の揺れ)をリアルタイムで感じ取ります。

- Step.2【計算】CPUが「打ち消す動き」を算出

センサーが検知した揺れのデータ(「今、右に0.5度傾いた」など)は、瞬時に本体のCPU(頭脳)に送られます。CPUは、その揺れを「無かったことにする」ためには、内部の光学系をどう動かせばよいかをすぐに計算します。

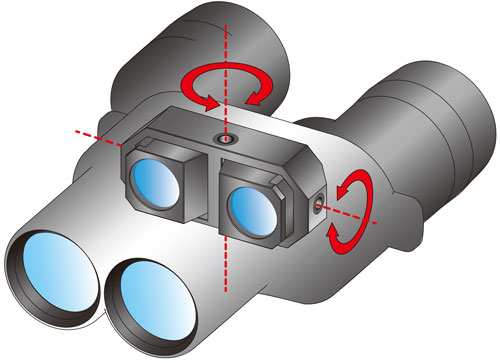

- Step.3【補正】光学系が「逆の動き」をして視界を静止

CPUの指示を受けて、内部のプリズムやレンズが、計算された「打ち消す方向」に物理的に動きます。手が右に揺れたら、プリズム(やレンズ)は瞬時に左に動く、といった具合ですね。

この「検知 → 計算 → 補正」という一連の動作が、私たちが認識できないほどの超高速で(1秒間に何千回も)繰り返されることで、手元がどれだけ小刻みに震えていても、私たちが覗いている視界(像)だけは、常に空間に静止した状態に保たれる、というわけです。

このすごい技術のおかげで、私たちはアーティストの滴る汗や、一瞬の細かな表情の変化まで、クリアに捉え続けることができるんですね。

ひとくちに「補正」と言っても、その方式にはいくつか種類があります。

以下が代表的なものです。

- バリアングルプリズム式(キヤノンなど):液体レンズのような特殊なプリズムの形状を変えることで、光の屈折角度を変化させて揺れを補正します。

- 光学系シフト方式(ニコンなど):レンズ群の一部を物理的に動かして、揺れを補正します。これはカメラで培われた技術(レンズ内手ブレ補正)ですね。

- ジンバル制御方式(ビクセン・ケンコーなど):光学系全体(プリズムやレンズ)を一つのユニットとして、ジンバル(首振り台)に載せ、ユニット全体を制御して揺れを打ち消します。

それぞれに得意な揺れの種類(微細な揺れか、大きな揺れか)や特性があり、メーカーの設計思想が反映されている部分だったりします。面白いですね。

メーカーによる仕組みの違い

防振の仕組みは、主要なメーカーによっても特色があり、それが製品の個性につながっています。

ここでは、主要なメーカーがそれぞれどんな特徴を持っているのかを見ていきましょう。

Canon(キヤノン)

例えば、キヤノン(Canon)は、カメラのレンズ交換式フィルムAFカメラで世界初の手ブレ補正(IS = Image Stabilization)を実現してからずっと、防振技術のパイオニアなんです。

双眼鏡でも「バリアングルプリズム」という独自の方式を採用し、応答性が良く、高精度な補正性能で「防振の王者」として高い信頼を得てます。

Vixen(ビクセン)

天体望遠鏡で有名なビクセン(Vixen)は、2軸ジンバル制御方式を採用しています。

「ATERA II」シリーズでは、微小な揺れに強い「V1モード」と、大きな揺れにも対応する「V2モード」を選べるなど、特にコンサートでの長時間使用を想定した「使いやすさ」が追求されているのが特徴です。

Nikon(ニコン)

カメラ大手のニコン(Nikon)は、長年培ってきたカメラレンズの技術(VR = Vibration Reduction)を活かした「光学系シフト方式」を採用してます。

ニコンの強みは、高い光学性能を維持しながら、防振ユニットを含めた全体を驚くほど軽量コンパクトにまとめる技術力にあるんじゃないかな、と思います。

Kenko-Tokina (ケンコー)

ケンコー(Kenko-Tokina)は、2軸ジンバル制御方式を採用したコストパフォーマンスに優れたモデルが多いのが特徴です。

中には、他社には少ない「完全防水設計(WP)」の防振双眼鏡もあり、野外フェスやスポーツ観戦、バードウォッチングなど、天候が不安定な場所で使いたい人にはすごく有力な候補になります。

このように、メーカーごとに設計思想や得意分野が異なります。

防振性能だけでなく、重さ、電池持ち、価格、そして付加機能(防水など)を総合的に比較して、ご自身の使い方に一番合うモデルを選ぶのがおすすめです。

【重要】防振双眼鏡を選ぶ前に知っておきたいこと

さて、ここまでで防振双眼鏡が「なぜ揺れないのか」という核心的な仕組みや、高倍率でこそ必要とされる理由がわかっていただけたかなと思います。

次のセクションでは、より実践的に「実際に使う」ことを考えた時の具体的なメリット、そして購入やレンタルを検討する上で絶対に知っておくべきデメリットや、正しい使い方について詳しく解説していきますね。

ここが、あなたが”防振双眼鏡を選ぶべきかどうか”の一番大切な判断材料になるかもしれません。

重要な部分ですので、一緒に見ていきましょう。

防振双眼鏡|メリットとデメリット徹底比較

防振双眼鏡を導入すべきか冷静に判断するために、まずはその「光」と「影」、つまりメリットとデメリットをしっかり整理しておきましょう。

私なりにまとめると、以下のようになります。

⭕️ メリット

- 圧倒的にクリアで「静止した」視界:これが最大のメリット!手ブレが消え、アーティストの表情、汗、衣装のディテールまで鮮明に見えることができる。

- 高倍率(10倍以上)の実用化:三脚なしでは不可能だった高倍率の視界を、手持ちで安定して楽しめる。

- ピント合わせの容易さ:視界が揺れないため、ピントの山(最も鮮明に見えるポイント)を掴むのがすごく簡単になる。

- 疲労と「酔い」の軽減:視界の揺れによるストレスや、三半規管が混乱して起こる「双眼鏡酔い」のリスクをかなり減らせる。

✕ デメリット

- 価格が非常に高い:やっぱり高い!同等倍率の通常の双眼鏡と比べ、価格は数倍から十数倍になることも。初期投資が大きい。

- 重く、大きくなりがち:防振機構や電池が内蔵されているので、どうしても重くて、大きくなりがち(それでも近年は軽量化が進んでいます)。

- 電池が必須(電池切れのリスク):電子機器なので電池が絶対に必要。電池が切れた瞬間、ただの「重くて手ブレする双眼鏡」になってしまう……。

- 精密機器としての故障リスク:電子回路を内蔵しているので、落下などの強い衝撃や、水濡れ(非防水モデルの場合)による故障のリスクは、通常の双眼鏡よりやっぱり高くなります。

こんな風に、メリットは「鑑賞体験の質」そのものをグンと引き上げてくれる点にあって、一方で、デメリットは主に「コスト(価格)」や「運用面(重さ・電池・取り扱い)」に集中していると言えます。

【もう少し解説】防振双眼鏡のデメリットについて

メリットが鑑賞体験の質を劇的に変えてくれるのは間違いないです。

でも、その素晴らしい体験を得るためには、いくつかの「代償」とも言えるデメリットを受け入れる必要があります。これはかなり大事なことです。

そこでこのデメリットについて、もう少し詳しく掘り下げていきたいと思います。

特に以下の3点は、購入前にしっかり認識し、ご自身の利用スタイルと照らし合わせて考える必要があります。

購入前に知っておきたい3つのデメリット

1. 価格(コスト)

これが一番のハードルかもしれません。

防振双眼鏡は、安価なモデルでも数万円、コンサートで人気のある高性能モデルになると9万円〜10万円を超えることも珍しくないです。

「年に1〜2回のライブのために、この出費は……」と悩むのは当然ですよね。

だから、「年に何回使うか?」で使用頻度を考えるのが合理的かなと思います。

もし利用が年に数回程度であれば、数万円の初期投資と保管の手間をかけるよりも、1回数千円で最新の高性能モデルを使えるレンタルサービスを利用する方が、ずっとおトクで賢い選択になることが多いです。

このサイトでも、防振双眼鏡のレンタルサービスについて解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

>>【さらに詳しく】特別な日に高額モデルを「レンタルする」という選択肢

2. 重さ

コンサートは平均2〜3時間に及びます。その間、双眼鏡を首から下げ、見たい瞬間に何度も構える動作を繰り返すため、「重さ」は腕や首の疲れに直結しちゃいます。

最近はVixen ATERA II(H10×21 約358g)やNikon STABILIZED(10×25 S 約405g)など、片手で余裕で持てるぐらい軽いモデルも増えました。

でも、キヤノンの高性能モデル(10×30 IS IIなど)は約600gあり、この200gの差は、長時間使用するとじわじわ効いてきます。

重すぎて腕が疲れ、その疲れが新たな手ブレの原因になってしまっては本末転倒ですもんね。

ご自身の体力と、鑑賞スタイル(ずっと構えているか、時々か)も考慮して選ぶ必要がありますね。

3. 電池切れのリスク

これが、コンサート会場で起こり得る一番の「悪夢」かも。

いざ「推し」のソロパート!という最高に高まる瞬間に、スイッチを入れたら反応しない……。

そう、電池切れです。

これを防ぐために、予備電池の携行は、防振双眼鏡ユーザー絶対の”お約束”ですね。

また、機種選びの段階から「リスク管理」をしておくのも大事です。

これらのスペックは、快適な使用のためにぜひチェックしてくださいね。

防振機能で”酔う”ってどういうこと?

「防振双眼鏡は、逆に酔う」という話を時々耳にすることがあります。

「あれ?手ブレしないんだから酔わないのでは?」って思いましたよね。

実は酔う可能性はゼロではないんです。

この現象にはいくつかの理由が考えられます。

大前提!防振双眼鏡は圧倒的に酔いにくい

まず、大前提なんですけど、防振双眼鏡は普通の双眼鏡に比べて圧倒的に酔いにくいです。

どういうことかというと、双眼鏡で「酔う」最大の原因は、「視界の揺れ」そのものです。

手ブレで激しく揺れる視界を見続けることで、目から入る情報と、体の平衡感覚(三半規管)との間にズレが生じ、脳が混乱して酔いを引き起こしちゃうんです。

この点において、防振双眼鏡は揺れをビタッと止めてくれるので、むしろ「双眼鏡酔いを防ぐ」効果の方がはるかに大きいと言えます。

実際、高倍率の普通の双眼鏡で酔ってしまった人が、防振双眼鏡に変えたら全く酔わなくなった、というケースはすごく多いんですよ。

じゃあ、なぜ「防振で酔う」という話が出るのでしょうか。

考えられる理由としては、以下の2つがあるかなと思います。

酔う原因1:防振機能特有の「フワッ」とした感覚

スイッチを入れた瞬間に視界が静止する感覚や、補正が効いている最中の「ヌルッ」あるいは「フワッ」とした視界の動きが、人によっては違和感となり、「酔い」として感じられることがあるみたいです。これはもう本当に人によります。

酔う原因2:視界を振った(パンした)時の挙動

防振機能は「揺れを止める」機能なので、ステージの端から端へ動くアーティストを追いかけて双眼鏡を振ると、補正が「頑張って止めようとする」ため、視界がカクカクしたり、一瞬遅れたりするような変な感じがすることがあります。

この不自然な動きが酔いの原因になることはあります(※最近の機種は、この制御もすごくスムーズになっていますけどね)。

でも、これらの症状は個人の感覚差や、機種の特性(補正の強さや応答速度)にもよるかなと思います。

もしご自身が三半規管が弱く、酔いやすい体質だと自覚がある場合は、いきなり購入するのではなく、一度レンタルサービスなどで「自分に合うか」を試してみるのが一番安心な方法だと思います。ぜひ検討してみてくださいね。

【覚えておきたい】防振双眼鏡の基本的な使い方

ここまで専門的な説明もしてきたので、「防振双眼鏡って高機能で、使い方が難しそう……」と心配になるかもしれません。

大丈夫!全然そんなことないですよ!

基本的な使い方は、ピントを合わせる機能がある普通の双眼鏡とほぼ同じです。

防振機能があるからといって、特別な操作(防振スイッチを押す以外)が増えるわけではありませんので、安心してくださいね。

ではそんな方のために、ここで防振双眼鏡の使い方をわかりやすく説明したいと思います。

使い方は大きく分けてたった”3ステップ”でできます。

ステップ1:眼幅(目の幅)を合わせる

まず、この段階では双眼鏡本体の防振スイッチは「OFF」のままで大丈夫です。

両手で双眼鏡の左右の筒(鏡筒)を持ち、両目で覗きながら、ゆっくりと本体を折り曲げたり広げたりします。

そうすると、最初は左右の目で見える円形の視野が2つに分かれてますけど、だんだん重なってきます。

この左右の視野が完全に重なって「1つの綺麗な円」に見える位置が、あなたの目にピッタリ合った正しい状態です。

コンサートが始まる前に、会場のどこか(看板など)を見て、必ず始まる前に合わせておきましょうね。

ステップ2:アイポイントを合わせる(見口の調整)

次に、接眼レンズ(覗く側)にある「見口(みくち)」というゴム(またはプラスチック)のパーツを調整します。

これは、あなたの「目」と「接眼レンズ」の距離(=アイポイント)を最適化するための、すごく大事な調整なんです。

多くのモデルは、この見口を回すと伸び縮みする「ツイストアップ式」になってることが多いです。

これをしないと、特にメガネの人は、視界のフチが黒く欠けてしまい(「ケラれる」と言います)、双眼鏡の性能を全然活かせなくなっちゃいます。

メガネの人は必ず見口を「縮めて」、メガネのレンズを接眼レンズにぐっと近づける(当てるくらい)意識で覗く感じにしてみてください。

ステップ3:視度調整とピントを合わせる

最後が、いよいよピントを合わせる作業です。

人間の目は、左右で視力が違うことがほとんどなんですが、その「左右の視力差」を補正して、両目ともにクッキリとしたピントが合うようにする作業のことを「視度調整」といいます。

- 手順1【超重要!】防振のスイッチをONにする!

ここで防振のスイッチをONにします。

※「防振モード」で視野調整をすることがとても重要です。 - 手順2目標物を決める

まず、ステージ上の動かないもの(看板の文字、機材のロゴ、セットの模様など)を一つ、ピント合わせの「目標物」として決めます。

- 手順3【左目】でピントを合わせる

右目を閉じるか、右側の対物レンズ(大きいレンズ)を手で覆って隠してください。そして、左目だけでその目標物を見ながら、双眼鏡の中央にある「ピントリング(フォーカスリング)」をゆっくり回します。目標物の文字が一番クッキリと見える(ピントの山が掴める)ところでストップ。

- 手順4【右目】でピントを合わせる

次に、左目を閉じ、右目だけで同じ目標物を見ます(このとき、さっき合わせた中央のピントリングは絶対に動かさないでくださいね!)。今度は、通常「右側の接眼レンズ」部分にある「視度調整リング」だけを回して、右目のピントを合わせるんです。目標物が一番クッキリ見えたらOK!

- 完了!完了!

これで、あなたの左右の視力差に合わせた調整(視度調整)が終わりました。

以降は、目標物やアーティストとの距離が変わってピントがズレても、この「視度調整リング」は触らず、中央の「ピントリング」だけを回せば、いつも両目でバッチリピントが合うようになります。

ポイント:視度調整を開始時に防振モードをONにする!

この調整の最大のポイントは、一番最初に防振モードをONにすること。

通常の双眼鏡の視度調整はもちろん防振モードがないので、手順2の目標物から決めることから始めるのですが、これと同じ方法で、防振双眼鏡の視度調整もやりがちなんです…。

でも実は、普通の双眼鏡でピントを合わせる時、一番むずかしいのは、揺れる視界の中で「今が一番クッキリ見えている!」というピントの山を正確に掴むことなんです。

視界が揺れていると、ピントの山も前後に行ったり来たりして見え、どこがベストポイントか分かりにくいんですよね。

それが、防振双眼鏡なら、スイッチ一つで視界が「ビタッ」と静止します。つまり揺れません。

その状態でピントリングや視度調整リングを回すわけですから、ピントの山がどこにあるのかが、驚くほど簡単に見つかるというわけなんです。

だから最初に防振モードをONにして、簡単に視度調整をしましょう!

ここ忘れがちなので覚えておいてくださいね。

また「視度調整」は面倒くさがってやらない人が多いのですが、これをやるのとやらないのとでは、見え方がぜんぜん変わってきます。ぜひ、最初の一回だけ、しっかり調整してみてくださいね。

- 眼幅(ステップ1)、見口(ステップ2)を合わせる。

- 目標物を決めたら、ここで防振スイッチを「ON」にします! 視界を完全に静止させる。

- 視界が静止した状態で、落ち着いて「左目のピントリング」→「右目の視度調整リング」の順で視度調整(ステップ3)を行います。

まとめ:防振双眼鏡を理解して、あなたに合った鑑賞体験を!

さて、最後にこの記事のまとめとして、「防振双眼鏡とは」何かをもう一度確認しておきましょう。

防振双眼鏡とは、「高倍率の双眼鏡から“手ブレ”という最大の弱点を取り除き、高価な三脚や専門的な技術がなくても、誰でも手軽に、クリアで静止した“別次元の視界”を享受できるようにした、革新的な光学機器」かなと私は思います。

確かに、導入するには「価格が高い」「重い」「電池の管理が面倒」といった、いくつかのデメリットやハードルがあるのは本当です。これは無視できないですよね。

でも、ちょっと想像してみてください。

ドームの広大な空間の、一番後ろの「天井席」からでも、まるでステージの最前列にいるかのように、アーティストの細かな表情、流れる汗、衣装の刺繍の一本一本までが、揺れずに鮮明に見えたとしたら、どうでしょう?

それは、これまで体験したことのない、全く新しい感動をくれると思うんです。

防振双眼鏡は、その感動を「運」や「座席」任せにせず、テクノロジーの力で「必然」にしてくれるアイテムなんですよね。

もし、あなたが「年に数回」の貴重なコンサート体験を、最高のものにしたい!って強く願うなら、防振双眼鏡は”すごく価値のある投資”になることは間違いないと思います。

もちろん、必要ないかな?と思われたなら、それも正解です!

とはいえ、「気になるな……」と思っている方や、「欲しいけど高価だし……」と迷われている方は、まずはレンタルサービスを利用して、その「揺れない世界」がどれほどのものか、ご自身の目で確かめてみるのが賢いやり方だと思います。

その体験が、あなたの次のライブを、きっと忘れられないものに変えてくれると思います。

この記事が、あなたの「防振双眼鏡とは?」という疑問を解消し、素晴らしい鑑賞体験への第一歩となる助けになれば、私もすごくうれしいです。