双眼鏡を選ぼうとすると、スペック表には多くの専門用語が並び、戸惑ってしまうことも多いでしょう。

特に実視界は聞き慣れない言葉ですが、コンサートなどで広い範囲を見渡したり、動きの速い対象物を追いかけたりするために非常に重要な数値です。

しかし、見掛視界とはどう違うのか、10倍の双眼鏡ならどれくらい見えるのか、さらに1000m先視界とは何を意味するのか、混乱しがちです。

この記事では、双眼鏡の性能を正しく理解するために「実視界とは何か」を基本的な意味から計算方法、他のスペックとの比較、そして用途別のおすすめの選び方まで、わかりやすく解説していきます。

基本用語「実視界」とは?

- 双眼鏡でいう「実視界」

- 見掛視界とはどう違う?

- 1000m先視界とは?

- 実視界の計算方法

双眼鏡でいう「実視界」

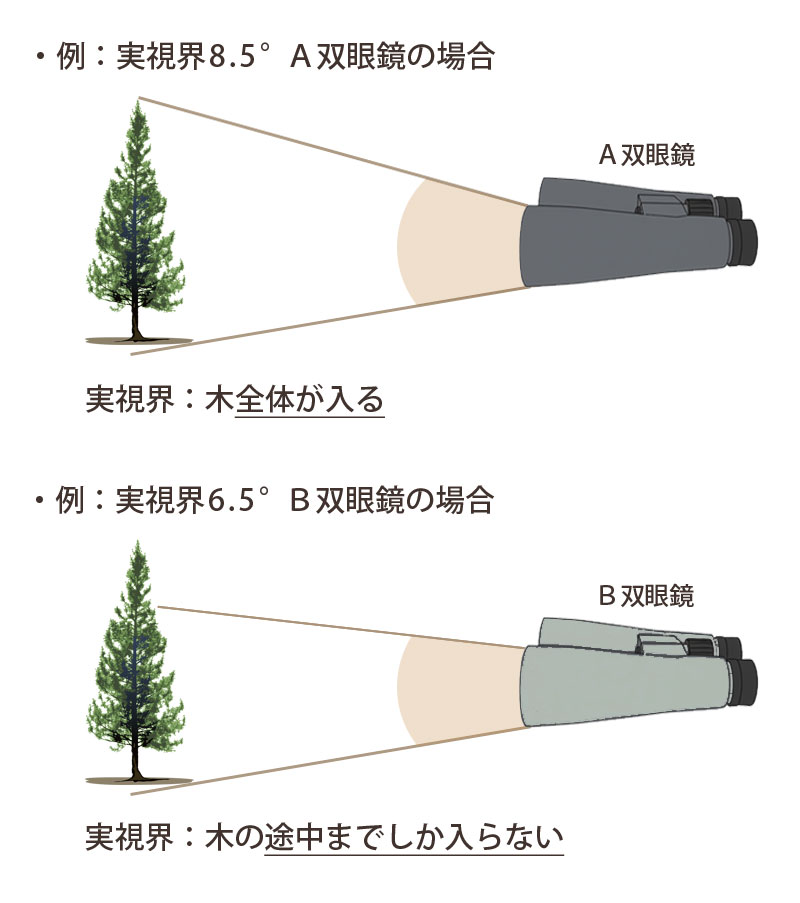

双眼鏡で見る「実視界」とは、双眼鏡を動かさずに一度で見ることができる実際の範囲を「角度(°)」で示した数値のことです。

この数値は、双眼鏡の性能を示すスペック表に必ず記載されており、視界の広さを知るための最も基本的な指標となります。

例えば、双眼鏡の本体やカタログに「8×42 7.0°」や「Field 7.0°」といった表示がある場合、この「7.0°」が実視界を指します。

実視界の数値が大きいほど、より広い範囲の景色を一度に捉えることができます(視野が広くなる)。

そのため、以下のような場合に有利です。

- 動きの速い野鳥を探す

- スポーツ観戦で選手全体の動きを追う

- 天体観測で星団や星雲を探す

逆に実視界が狭いと、対象物が視野に入っていても見つけにくく、少し動いただけですぐに視野の外に出てしまいます。

見掛け視界とはどう違う?

実視界と非常によく似た言葉に「見掛け視界」があります。

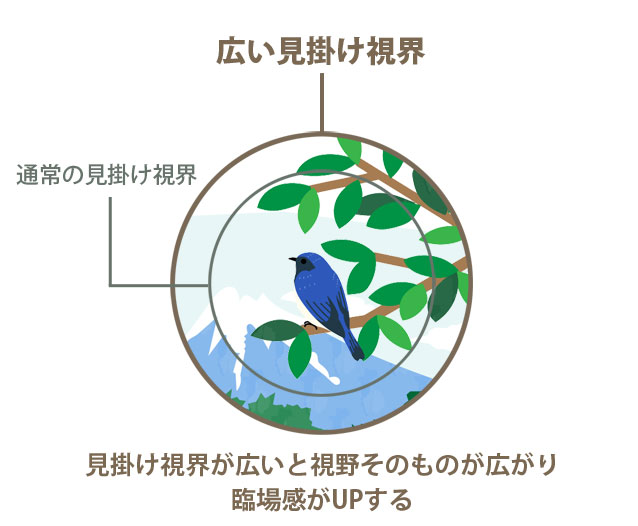

見掛け視界とは、実視界が「実際に見える範囲の角度」であるのに対し、「双眼鏡をのぞいた時に、その視界がどれくらいの角度に広がって見えるか」を体感的に示す指標です。

少し分かりにくいかもしれませんが、「実視界」が客観的な範囲の広さ、「見掛け視界」が主観的な迫力(臨場感)の広さ、と考えると理解しやすいです。

例えば、倍率が異なる双眼鏡で同じ「実視界」を見る場合、高倍率の方が対象物は大きく見えますが、視界の広がり(迫力)は異なって感じられます。

この「のぞいた時の迫力」を倍率に関わらず比較できるようにしたものが見掛け視界です。

見掛け視界の計算方法は規格によって定義が異なり、現在はISO規格(14132-1:2002)に基づいた計算式が主流です。

この規格では、見掛け視界が60°以上あると「広視界(ワイド)双眼鏡」と呼ばれ、迫力ある視界の一つの目安とされています。

1000m先視界とは?

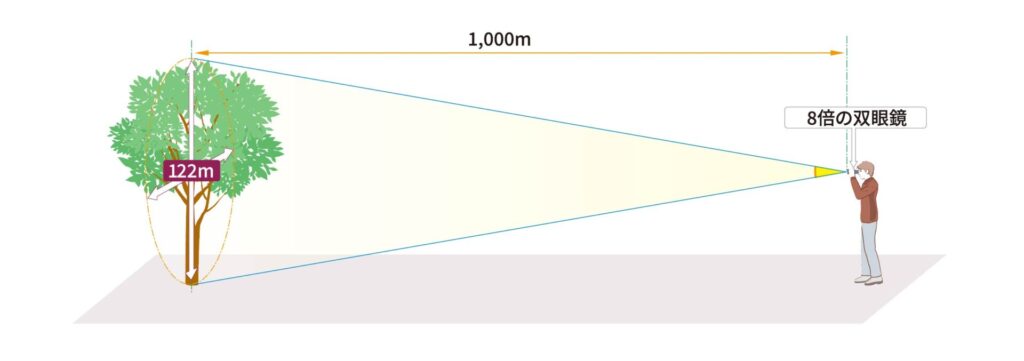

1000m先視界とは、実視界を角度(°)ではなく、「1000m先で実際に見える範囲の幅」をメートル(m)で表したものです。

「実視界7.0°」と言われても直感的に分かりにくい場合でも、「1000m先で122mの幅が見える」と言われれば、具体的な範囲をイメージしやすくなります。

これは実視界と全く同じ意味を持ち、単に表記方法が違うだけです。

海外メーカーの製品では「140m/1000m」のように表記されることが多く、これは実視界が約8.0°であることとほぼ同義です。

国内製品でも、実視界と1000m先視界が併記されていることはよくあります。

実視界の計算方法

実視界の計算方法を探している方もいらっしゃるかもしれませんが、基本的に実視界はユーザーが計算して求めるものではなく、製品のスペック表に記載されている数値を確認するのが一般的です。

なぜなら、実視界はレンズやプリズムの設計によって決まる、その双眼鏡固有の性能値だからです。

ただし、「1000mにおける視界(m)」の数値から、実視界(°)を換算する計算式は存在します。

1000mにおける視界 (m) = 2 × 1000 × tan (実視界 ÷ 2)

例えば、「1000mにおける視界が122m」の双眼鏡の場合、以下のようにおおよその実視界が分かります。

122 = 2000 × tan (実視界 ÷ 2)tan (実視界 ÷ 2) = 122 ÷ 2000 = 0.061実視界 ÷ 2 = tan⁻¹(0.061) (アークタンジェント)実視界 ÷ 2 ≒ 3.5°実視界 ≒ 7.0°

このように換算は可能ですが、購入時にはメーカーが公式に発表している実視界(°)の数値をそのまま確認するのが最も正確です。

用途で知る「実視界とは」

- 「実視界が広い」と、どんなメリットが?

- 10倍双眼鏡での視界は?

- 「視界」で見る比較ポイント

- コンサートの場合の考え方

- 【双眼鏡】おすすめの選び方

「実視界が広い」と、どんなメリットが?

実視界が広い双眼鏡を選ぶ最大のメリットは、「対象物を探しやすく、見失いにくい」ことです。

一度に見渡せる範囲が広いため、視野の中で対象物が動いても追いかけやすいという利点があります。

⭕️実視界が広いと有利なシーン

- バードウォッチング: 動きの速い野鳥を林の中から探し出し、視野に捉え続けるのに有利です。

- スポーツ観戦: サッカーやラグビーなどで、ボールの行方だけでなく、選手全体のフォーメーションを広範囲で把握できます。

- 天体観測: 広い星空の中から、目当ての星雲や星団を見つけやすくなります。

✖️注意点(デメリット)

ただし、メリットばかりではありません。

無理に実視界を広く設計した双眼鏡、特に安価なモデルでは、視界の周辺部で像が歪んだり、ピントが甘くなったりすることがあります。

「広ければ広いほど良い」というわけではなく、視界の中心から周辺部まで、どれだけクリアで歪みなく見えるかという「像質」とのバランスが重要です。

10倍双眼鏡での視界は?

10倍の双眼鏡は、同じ対物レンズ有効径の8倍双眼鏡などと比較した場合、一般的に実視界は狭くなります。

これは、倍率が高くなる(=より大きく拡大する)ほど、見える範囲は反比例して狭くなるのが光学的な基本原則だからです。

例えば、スタンダードなクラスで比較すると、8倍モデルで実視界7.0°の製品は多くありますが、10倍モデルで実視界7.0°を実現するのは難しく、通常は5°~6°台になります。

10倍の双眼鏡は、8倍よりも対象物を「より大きく」見ることができますが、その代償として「見える範囲(実視界)」は狭くなるのです。

さらに、10倍になると手ブレの影響が非常に大きくなります。

実視界が狭い上に手ブレが加わることで、対象物を視野の中心に捉え続けるのが難しくなるため、防振機能付きのモデルや三脚の使用が推奨されます。

「視界」で見る比較ポイント

双眼鏡の視界を比較する際は、「実視界(°)」と「見掛け視界(°)」の両方のスペックを確認することが重要です。

倍率が高くなるほど実視界は狭くなるため、実視界の数値だけを見て「広い」と単純に比較するのは難しいと言えます。

なぜなら、同じ実視界の値であっても、倍率が異なれば「見掛視界(のぞいた時の迫力)」が変わり、視界の広さの感じ方そのものが異なるからです。

たとえば、倍率8倍で実視界が7.5度あれば見掛視界は約60度となり、一般的に「広い視界」とされます。

しかし、倍率がより高い10倍や12倍の双眼鏡で、同じ7.5度の実視界を実現するのは非常に難しいのです。

実際には、「実視界」の数値だけでなく、「倍率」と「見掛視界」の3つのバランスで視野の広さを評価する必要があります。

倍率が大きくなると実視界は自然に狭くなりがちですが、視界を広く見せるためのレンズ(広角レンズ)などで見掛視界を広げることにより、高倍率でも快適な視界が得られるケースもあります。

ですので、倍率が異なる双眼鏡同士を比較する場合、単純に実視界の数値だけで「広い・狭い」を判断するのは適切ではない、ということになります。

実際に、以下の表で、異なるスペックの双眼鏡を比較してみましょう。

| モデル | スペック | 実視界 | 見掛け視界 (ISO規格 目安) | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| A (標準タイプ) | 8×30 | 7.5° | 55.3° | 実視界は十分だが、見掛け視界は標準的。対象物を探しやすい。 |

| B (広視界タイプ) | 8×30 | 8.3° | 60.3° | 実視界が広く、見掛け視界も60°を超えており迫力がある。 |

| C (高倍率タイプ) | 10×30 | 6.0° | 55.3° | 倍率が高いため実視界は狭いが、見掛け視界はAとほぼ同じ。 |

(※見掛け視界はISO規格 14132-1:2002に基づき計算した参考値です)

このように、同じ8倍でもBはAより実視界が広く、さらに見掛け視界も広いため、より迫力のある視界が楽しめます。

対象物の探しやすさ(実視界)と、のぞいた時の迫力(見掛け視界)のバランスを見て選びましょう。

コンサートの場合の考え方

コンサートやライブ会場で双眼鏡を使用する場合、適度な実視界と「明るさ」のバランスが取れたモデルが求められます。

理由は、会場内は暗いことが多く、ステージ上の演者は活発に動くため、明るく、そしてある程度の範囲をカバーできる実視界が必要になるからです。

- アリーナ席・スタンド前方:

比較的距離が近いため、倍率は6倍や8倍がおすすめです。倍率が低い分、実視界が広くなりやすく、演者の動きや複数のメンバーを同時に視野に入れて追いかけやすいメリットがあります。 - ドーム・スタジアムの後方席:

非常に距離が遠いため、演者の表情をピンポイントで見たい場合は10倍や12倍、あるいはそれ以上の高倍率が欲しくなります。しかし、前述の通り、高倍率になると実視界は狭くなり、手ブレもひどくなります。

遠い席で高倍率を使う場合は、防振機能付きの双眼鏡を選ぶことを強くおすすめします。

防振機能があれば、狭い実視界の中でも像がピタリと静止するため、演者の表情を安定して見ることができ、実用性が格段に上がります。

【双眼鏡】おすすめの選び方

実視界の知識を踏まえた上で、双眼鏡を選ぶ際は「倍率」「明るさ」「視界の広さ」の3つのバランスを、ご自身の使用目的に合わせることがおすすめです。

どのスペックを優先するかで、双眼鏡の使いやすさが大きく変わります。

① 倍率で選ぶ

まず「対象物までの距離」で必要な倍率を決めます。

近距離(観劇、小さなホール)なら6~8倍、中距離(アリーナ、スポーツ観戦)なら8~10倍、遠距離(ドーム後方、遠くの野鳥)なら10倍以上が目安です。

ただし、10倍を超えると手ブレ対策が必須です。

>>【さらに詳しく】倍率の見方と最適な選び方|初心者も安心の完全ガイド

② 明るさで選ぶ

次に「使う場所の明るさ」を考慮します。

コンサート会場や早朝のバードウォッチングなど、暗い場所で使う場合は「ひとみ径」が3mm以上(できれば4mm以上)になるモデルを選びましょう。「ひとみ径」は「対物レンズ有効径 ÷ 倍率」で計算できます。

例えば「8×32」なら、ひとみ径は 32 ÷ 8 = 4mm となり、暗い場所でも十分な明るさを確保できます。

>>【さらに詳しく】明るさの数値を知って選ぶ!初心者でもわかる選び方ガイド

③ 視界の広さで選ぶ

最後に「視界」を選びます。

対象物の探しやすさや動きを追うことを優先するなら「実視界」が広いモデル(8倍で7.0°以上など)を選びます。

のぞいた時の臨場感や迫力を優先するなら「見掛け視界」が広いモデル(60°以上)を選びましょう。

まとめ:実視界とは何かを理解して最適な双眼鏡を選ぼう

この記事のポイントをまとめます。

- 実視界とは双眼鏡を動かさず見れる範囲の角度

- 実視界の単位は「°(度)」で表される

- スペック表の「8×42 7.0°」の「7.0°」が実視界

- 実視界が広いと対象物を探しやすい

- 見掛け視界とはのぞいた時の視界の広がり(迫力)

- 現在の規格では見掛け視界60°以上が広視界と呼ばれる

- 1000m先視界とは実視界をメートルで表したもの

- 実視界と1000m先視界は同じ意味を持つ

- 実視界は計算するものではなくスペック表で確認する

- 倍率が高くなると実視界は狭くなる傾向がある

- 10倍双眼鏡は8倍より実視界が狭いが大きく見える

- 視界の比較は実視界と見掛け視界の両方を見る

- コンサートでは明るさと実視界のバランスが重要

- おすすめの選び方は倍率・明るさ・視界のバランスを見ること

- 暗い場所で使う場合は「ひとみ径」も重要