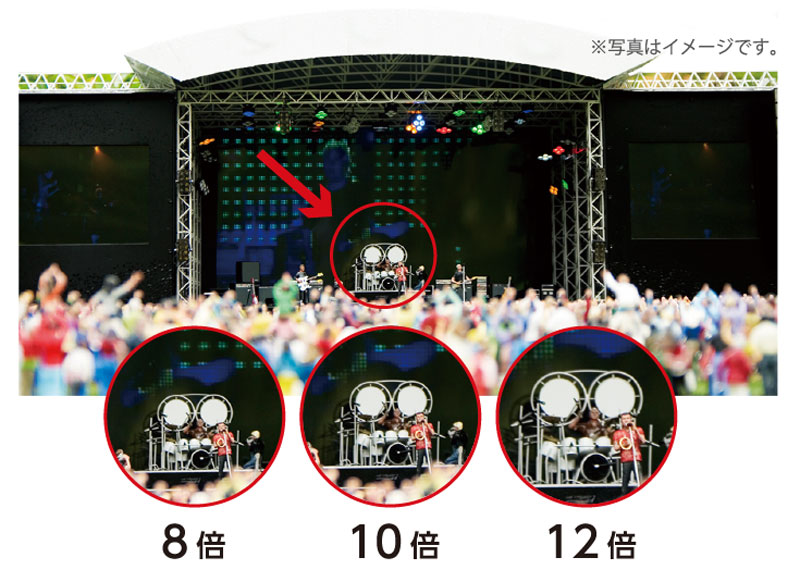

双眼鏡をコンサートやライブで使用すると考えたとき、選び方で最も重要なのが「双眼鏡の倍率の見方」です。

例えば、製品に書かれた「8×21」といった表記の意味がわからず、悩んでしまうことはないでしょうか?

この記事では、まず基本的な倍率の見方から解説し、「双眼鏡は8倍と10倍どちらがよい?」といった多くの人が抱える疑問にお答えします。

さらに、明るさを左右する8×21と8×25の違いや、本格的なモデルで比較される口径30mmと42mmはどちらがいいのかといったポイントも明らかにしていきます。

また、快適な視野の広さを決める「実視界とは」何か、そして実視界の比較とおすすめのスペックも紹介します。

コンサートで役立つ倍率のおすすめや、気になる40倍の見え方はどうなのかといった疑問にもお答えし、あなたの双眼鏡選びを徹底的にサポートします。

【双眼鏡】倍率の見方とスペックの基礎知識

- 双眼鏡における「倍率」の見方

- 双眼鏡の表記の意味を解説

- 例:8×21と8×25の違いとは?

- 双眼鏡で30mmと42mmはどちらがいい?

- 実視界とは?比較でわかるおすすめ

双眼鏡における「倍率」の見方

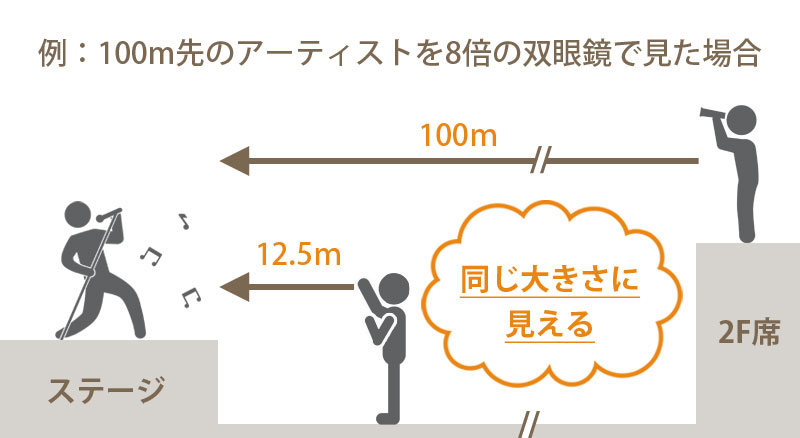

双眼鏡における倍率とは、対象物をどれだけ大きく見せるかを示す数値です。

例えば、100m先にあるステージ上のアーティストを8倍の双眼鏡で見た場合は

「100m ÷ 8 = 12.5m」の距離まで近づいて肉眼で見るのと同じ大きさに見える

ということになります。

この計算式を知っていると、対象物までの距離に応じて、どれくらいの倍率が必要かをおおよそ把握できます。

ただ、単純に倍率が高ければ高いほど良い、というわけではありません。

倍率が高くなることには、メリットだけでなくデメリットも存在します。

高倍率のメリットとデメリット

メリットは、もちろん遠くの対象をより大きく、はっきりと見られる点です。

アーティストの細かな表情や衣装のディテール、スポーツ選手のプレーの一瞬を捉えたい場合には高倍率が有利になります。

一方で、デメリットも理解しておく必要があります。

このように、倍率は見たいものや状況に合わせて、メリットとデメリットを考慮しながら選ぶことが重要です。

双眼鏡の表記の意味を解説

双眼鏡の本体やカタログには、「8×21」や「10×42」といった数字が必ず記載されています。

この数字の羅列が、双眼鏡の基本的な性能を示しており、この意味を理解することが双眼鏡選びの第一歩です。

結論から言うと、この表記は「倍率 × 対物レンズ有効径」を表しています。

例えば「8×21」という表記の場合、以下のようになります。

- 「8」:これが倍率です。対象物が8倍の大きさに見えることを示しています。

- 「21」:これが対物レンズの有効径(mm単位)です。対物レンズとは、見たい対象物側の大きなレンズのことで、この直径が21mmであることを意味します。

対物レンズ有効径は、双眼鏡の「明るさ」や「解像力」に直結する重要なスペックです。

このレンズが大きいほど多くの光を集めることができるため、より明るく、よりシャープな像を得ることができます。

特に、コンサート会場や劇場、夕暮れ時のバードウォッチングなど、光量が少ない場所では対物レンズ有効径の大きさが威力を発揮します。

つまり、双眼鏡の基本性能は、

- 対象をどれだけ大きく見るかという「倍率」

- どれだけ明るく鮮明に見るかという「対物レンズ有効径」

の2つの数字で示されているのです。

このバランスを考えながら選ぶことが、快適な双眼鏡ライフに繋がります。

例:8×21と8×25の違いとは?

それでは、具体的な表記を例に比較してみましょう。

ここに「8×21」と「8×25」という2つの双眼鏡があった場合、どのような違いがあるのでしょうか。

前述の通り、最初の数字は倍率を示します。

この場合、どちらも「8倍」なので、対象物を拡大する能力は同じです。

違いは、それに続く「21」と「25」という対物レンズ有効径の数値にあります。

対物レンズ有効径は、双眼鏡がどれだけ光を集められるかを示す指標です。

レンズの直径が大きいほど、より多くの光を取り込めるため、明るく鮮明な視界が得られます。

つまり、8×25の双眼鏡の方が、8×21の双眼鏡よりも明るく見えるということになります。

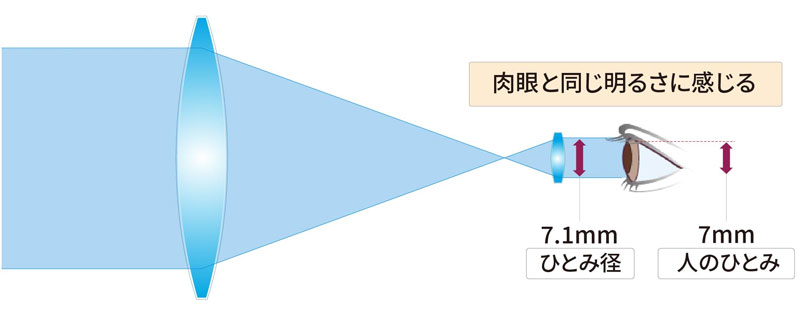

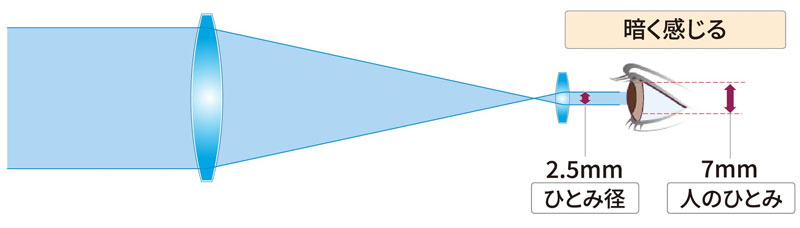

明るさを決めるもう一つの指標「ひとみ径」

この「明るさ」は、「ひとみ径」という数値で比較することも可能です。

ひとみ径は以下の計算式で求められます。

ひとみ径 (mm) = 対物レンズ有効径 ÷ 倍率

この計算式に当てはめてみると、

- 8×21の場合:21 ÷ 8 = 2.625mm

- 8×25の場合:25 ÷ 8 = 3.125mm

となり、8×25の方がひとみ径が大きいことがわかります。

人間の瞳は明るい場所では約2〜3mm、暗い場所では5〜7mm程度に開くと言われており、双眼鏡のひとみ径が人間の瞳孔径より大きいほど明るく感じられます。

そのため、特に屋内や夕暮れ時など、暗い場所での使用を考えるなら、8×25の方が有利です。

上記のように同じ倍率だと、口径が大きいものほど明るくなりますが、逆に同じ口径の場合は、倍率が高いほど像は暗くなります(「ひとみ径」が小さくなり目に入る光が少なくなるため)。

ただし、レンズ径が大きくなるほど双眼鏡本体は大きく、重くなる傾向にあります。

携帯性を重視するなら、よりコンパクトで軽量な8×21が適している場合もあります。

どちらを選ぶかは、使用する環境の明るさと、携帯性のどちらを優先するかによって決まります。

| スペック | 8×21 | 8×25 |

|---|---|---|

| 倍率 | 8倍 | 8倍 |

| 対物レンズ有効径 | 21mm | 25mm |

| ひとみ径 | 2.625mm | 3.125mm |

| 明るさ(目安) | やや暗め | 比較的明るい |

| 携帯性(目安) | 非常に良い | 良い |

| おすすめの用途 | 日中の屋外イベント、携帯性重視の旅行 | コンサート、観劇、明るさを求めるシーン |

双眼鏡で30mmと42mmはどちらがいい?

双眼鏡選びで、より本格的なモデルを検討し始めると、「10×30」や「8×42」のように、対物レンズ有効径が30mmクラスや42mmクラスの製品が候補に挙がってきます。

これらの双眼鏡は、20mmクラスのコンパクトタイプと比較して、見え味の質が格段に向上します。

では、口径30mmと42mmでは、どちらを選べば良いのでしょうか。

これも、主な利用シーンや求める性能によって答えが変わります。

結論を先に言うと、

- 携帯性と見え味のバランスを求めるなら30mm

- 少しでも明るくクリアな視界を最優先するなら42mm

がおすすめです。

口径30mmクラスの特徴

30mmクラス(例:8×30, 10×32など)は、本格的な光学性能を持ちながら、比較的コンパクトで軽量なのが最大の魅力です。

重さも500g前後のモデルが多く、長時間の使用でも疲れにくいでしょう。

日中のバードウォッチングやスポーツ観戦、コンサートなど、幅広い用途に高いレベルで対応できるオールラウンダーと言えます。

口径42mmクラスの特徴

42mmクラス(例:8×42, 10×42など)は、バードウォッチングや天体観測を楽しむ愛好家の間で「標準機」とも言われるサイズです。

その理由は、圧倒的な明るさと解像力にあります。

例えば、8×42の双眼鏡のひとみ径は5.25mm(42÷8)となり、人間の瞳孔が大きく開く薄暗い環境でも、裸眼で見るより明るく感じられるほどの光を集めます。

林の中の野鳥や、薄暮時のステージ、夜空の星々を観察する際には、この明るさが絶大な効果を発揮します。

ただし、高性能な分、本体は大きく重くなります。

重さは600g〜800g程度になることが多く、携帯するには少し気合が必要です。

以下の表に、一般的な8倍の双眼鏡で口径を比較した場合のポイントをまとめました。

| 比較ポイント | 8×30 | 8×42 |

|---|---|---|

| 明るさ(ひとみ径) | 良い(3.75mm) | 非常に良い(5.25mm) |

| 携帯性(サイズ・重量) | 優れている | 標準的(やや重い) |

| 得意なシーン | 日中の屋外活動、コンサート、スポーツ観戦 | 薄暗い森でのバードウォッチング、天体観測 |

| 選び方のポイント | 持ち運びやすさと性能のバランスを重視する方向け | 多少重くても、最高の見え味を求める方向け |

あなたが双眼鏡を使う場面を想像し、どちらの特性がより自分に合っているかを考えて選ぶのが良いでしょう。

実視界とは?比較でわかるおすすめ

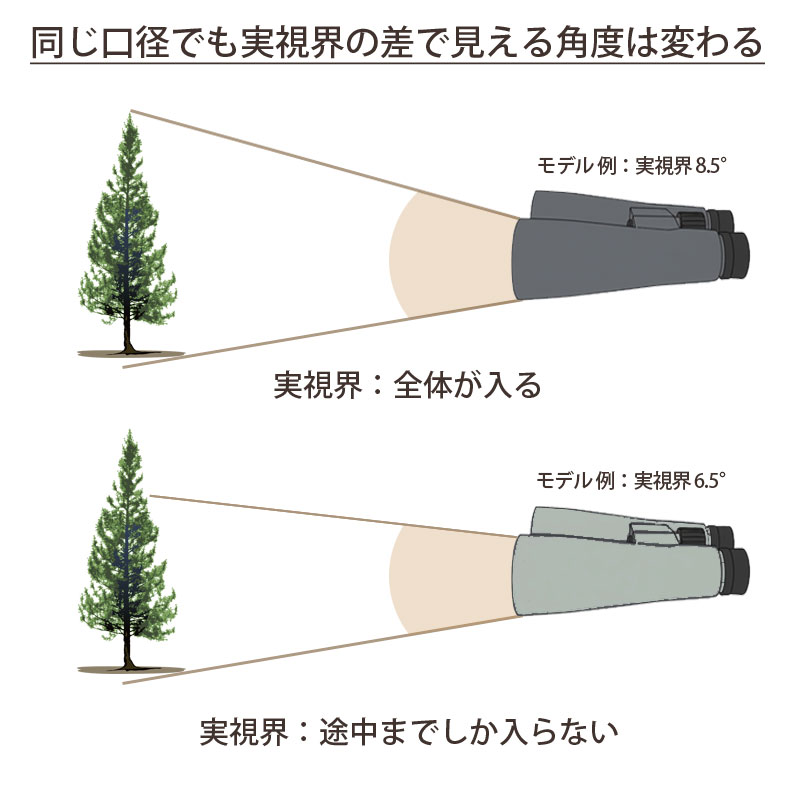

双眼鏡のスペックには、「倍率」や「口径」の他に「実視界」という項目があります。

これは双眼鏡を動かさずに見渡せる範囲を、角度(°)で示したものです。

この数値も双眼鏡選びにはかかせないポイントです。

例えば、実視界が「7.0°」と表記されていれば、その双眼鏡を覗いた時に7度の角度の範囲が見えることを意味します。

実視界が広いほど、一度に見える範囲が広がるため、対象物を探したり、動きの速いものを追いかけたりするのが容易になります。

サッカー観戦でピッチ全体を把握したい時や、森の中で飛び回る野鳥を探す時などには、実視界の広さが非常に重要です。

一般的に、倍率が高くなるほど実視界は狭くなる傾向にあります。

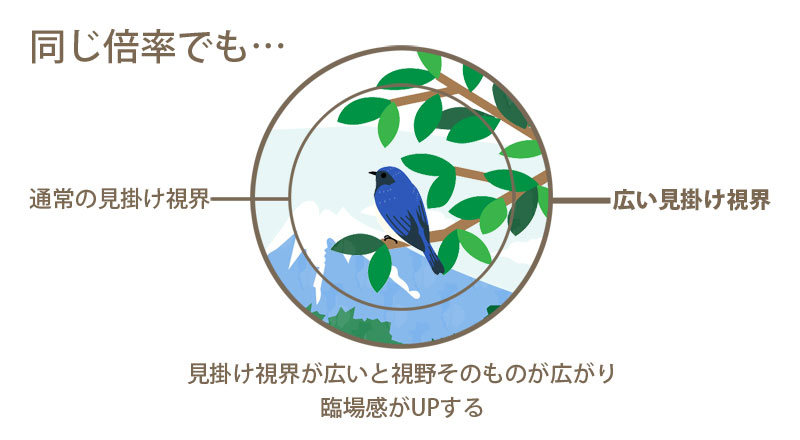

しかし、ここで重要になるのが「見掛け視界」というもう一つのスペックです。

見掛け視界の重要性

見掛け視界とは、双眼鏡を覗いた時に、その視界がどれくらいの角度に広がって見えるかを表す数値です。

この数値が大きいほど、視野いっぱいに像が広がるため、同じ倍率でもより臨場感のある迫力ある視界を楽しむことができます。

現在の基準では、見掛け視界が60°以上ある双眼鏡は「広視界タイプ」や「ワイドタイプ」と呼ばれます。

以下の表で、同じ8倍の双眼鏡でも、実視界と見掛け視界の違いで見え方がどう変わるかを見てみましょう。

| モデルの種類(8倍の場合) | 実視界 | 見掛け視界(目安) | 見え方の特徴 |

|---|---|---|---|

| 標準的なモデル | 6.5° | 約50° | 標準的な視野。対象をじっくり観察するには十分。 |

| 広めのモデル | 7.5° | 約56° | 視界が開け、快適に感じる。対象を探しやすい。 |

| 広視界モデル | 8.5°以上 | 約62°以上 | 視野が非常に広く、臨場感が格段にアップする。 |

このように、同じ「8倍」でも、広視界モデルは覗いた時の開放感が全く異なります。

特に動きの激しいスポーツ観戦やバードウォッチングでは、この差が使いやすさに直結します。

双眼鏡を選ぶ際は、倍率や実視界だけでなく、ぜひ「見掛け視界」にも注目し、60°以上の広視界モデルを選択肢に入れてみてください。

ここまでお読みいただき、双眼鏡の「倍率」や「口径」、「実視界・見掛け視界」といった基本的なスペックの意味は、ご理解いただけたかと思います。

ただ、専門用語が分かっても、いざ自分の一台を選ぶとなると、どのスペックを優先すれば良いのか迷ってしまいますよね。

そこで、次の章からは視点を変え、これまでの知識を活かして具体的な利用シーンに合わせた「最適な双眼鏡の選び方」を詳しく見ていきましょう。

【双眼鏡】倍率の見方を活かした選び方

- 双眼鏡は8倍と10倍どちらがよい?

- 用途に合わせた双眼鏡の選び方

- コンサートで使う双眼鏡

- コンサートでの倍率のおすすめ

- 双眼鏡40倍・見え方の実態は?

双眼鏡は8倍と10倍どちらがよい?

多くの方が最も悩むこの疑問ですが、結論から言うと、どちらが良いかは、これまでに解説した要素をどう優先するかによって決まります。

単純な優劣ではなく、それぞれの特性を理解し、ご自身の目的に合わせて総合的に判断することが重要です。

ここでは、その判断材料を一つひとつ比較していきましょう。

| 比較項目 | 8倍の双眼鏡 | 10倍の双眼鏡 |

|---|---|---|

| 見え方の迫力 | 標準的で十分楽しめる | より大きく、迫力がある |

| 視界の広さ | 広い(対象を探しやすい) | 狭い(対象を追いかけにくい) |

| 明るさ(同じ口径の場合) | 明るい | 暗くなる |

| 手ブレのしにくさ | 少ない(扱いやすい) | 大きい(慣れや工夫が必要) |

| おすすめユーザー | 初心者、オールラウンドに使いたい方 | 少しでも大きく見たい中級者以上、対象が遠い方 |

上の表の通り、8倍は「視界の広さ」「明るさ」「手ブレのしにくさ」といった『見やすさ・扱いやすさ』に関する項目で優れています。

これが、初心者の方に8倍をおすすめする専門家が多い理由です。

長時間見ていても疲れにくく、動きのある対象も見失いにくいため、どんなシーンでも安定したパフォーマンスを発揮します。

一方で、10倍の魅力は、なんといっても「迫力」です。

見やすさの面で多少のデメリットはあっても、それを補って余りあるほどの拡大像を得られます。

ドームの後方席など絶対的な距離があり、「とにかく大きくアーティストの表情を見たい」という明確な目的がある場合には、10倍が強力な選択肢となります。

もし、あなたが初めて双眼鏡を購入する、あるいはコンサートや観劇など様々な用途で快適に使いたいのであれば、まずは8倍の双眼鏡を選ぶことを強くおすすめします。

その見え方に慣れた上で、さらに倍率が必要だと感じた時に、次のステップとして10倍を検討するのが失敗のない選び方と言えるでしょう。

用途に合わせた双眼鏡の選び方

8倍と10倍の基本的な特性とトレードオフをご理解いただいた上で、次はその知識を具体的なシーンに当てはめていきましょう。

「何を見るか」によって、どちらの倍率、どのスペックがより輝くかが明確になります。

コンサート・ライブ

双眼鏡が最も活躍するシーンの代表例がコンサートやライブです。

会場の規模や座席の位置によって最適なスペックは大きく変わりますが、一般的には6倍から12倍のものが中心となります。

屋内は暗いため、口径は25mm以上あると明るく見やすいでしょう。携帯性や、動きの激しいパフォーマンスを追うための視野の広さも考慮すべき点です。

詳しい選び方は、この後の章でさらに深掘りします。

舞台観劇

劇場での舞台やミュージカル鑑賞では、コンサートほど高い倍率は必要ない場合が多いです。

こうした用途向けには、各社から「オペラグラス」という名称で、4倍から8倍程度の低倍率モデルが販売されていることもあります。

低倍率のモデルは視界が広いものが多く、ステージ全体の演出や役者同士の掛け合いを一度に捉えやすいため、観劇には非常におすすめです。

役者の細かな表情をじっくり見たい場合でも8倍あれば十分なケースがほとんどです。

また、比較的小さな会場も多いため、近距離でもピントが合う「最短合焦距離」が短いモデルも便利に使えます。

スポーツ観戦

野球やサッカーなど、広いスタジアムでの観戦には8倍から12倍が適しています。

選手のダイナミックな動きを追いかけるためには、実視界が広い「広視界タイプ」が威力を発揮します。

また、屋外での使用が主になるため、急な雨にも対応できる防水機能があると安心です。

バードウォッチング

遠くから野鳥を観察するバードウォッチングでは、8倍や10倍が主流です。

特に薄暗い林の中や早朝・夕暮れ時に活動することが多いため、口径が42mm程度の明るいモデルが最も人気がありますが、初心者の方は、汎用性の高い30mm台のモデルから選ぶのがおすすめです。

野鳥は動きが素早いため、実視界が広く、鳥を探しやすいことも重要なポイントになります。

天体観測

星空全体を散策するように眺めるなら、手ブレの影響が少なく視界が広い7倍や8倍がおすすめです。

口径は大きければ大きいほど星の光を集められるため、50mmクラスが理想的です。

月面のクレーターなどを詳しく見たい場合は10倍以上の高倍率モデルが必要ですが、三脚に固定することが前提となります。

コンサート用双眼鏡の選び方とは?

さて、ここからは最も需要の多い用途の一つである「コンサート」に絞って、さらに選び方を深掘りしていきましょう。

肉眼では見えないアーティストの表情やパフォーマンスを間近に感じることができ、感動が何倍にも膨らみます。

まず考慮すべきは、会場の規模と自分の座席です。

小さなライブハウスと東京ドームでは、ステージまでの距離が全く異なります。

会場規模別の考え方

- アリーナクラス(収容1〜2万人)

この規模の会場であれば、スタンド席でもステージまでの距離はそれほど極端ではありません。そのため、8倍程度の倍率があれば、アーティストの表情まで十分に楽しむことができるでしょう。 - ドーム・スタジアムクラス(収容4〜5万人以上)

ドームの2階席やスタンド後方になると、ステージまで100m以上離れることも珍しくありません。このような場合は、10倍や12倍といった高めの倍率が必要になります。

特に、東京ドームのような巨大な会場での双眼鏡選びについては、別の記事でさらに詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

明るさの重要性

コンサート会場は照明が当たっているステージ以外は暗いため、双眼鏡の「明るさ」が非常に重要です。

スペックで言えば、対物レンズ有効径やひとみ径の大きいものが有利になります。

口径は最低でも25mm以上、できれば30mm以上のモデルを選ぶと、暗転に近い場面でもアーティストの姿を見失いにくくなります。

携帯性と防振機能

コンサートは数時間に及ぶため、双眼鏡の重さも重要な要素です。

重い双眼鏡をずっと構えているのは大変なので、500g未満の軽量なモデルがおすすめです。

また、高倍率の双眼鏡を使う場合や、好きなアーティストを見て興奮で手が震えてしまう場合には、手ブレを電子的に補正してくれる「防振双眼鏡」が絶大な効果を発揮します。

価格は高価になりますが、その見え方は「別世界」と表現されるほどクリアで、一度使うと手放せなくなるユーザーも多いです。

コンサートでの倍率のおすすめ

前述の通り、コンサートで最適な倍率は会場の規模と座席によって決まります。

ここでは、より具体的にシチュエーション別のおすすめ倍率を見ていきましょう。

ライブハウス・小ホール

⭕️おすすめ倍率:4倍~6倍

ステージとの距離が近いため、高倍率は不要です。

むしろ視界が広い低倍率の方が、ステージ全体を見渡しやすく、アーティストの動きを追いやすいでしょう。

アリーナ会場(前方・アリーナ席)

⭕️おすすめ倍率:6倍~8倍

肉眼でも十分見えますが、表情をアップで見たい時に活躍します。

8倍あれば、ほとんどのシーンで満足できるでしょう。

アリーナ会場(後方・スタンド席)

⭕️おすすめ倍率:8倍~10倍

アーティストの全身を捉えつつ、表情までしっかり見たい場合に最適なバランスです。

初心者の方が最初に買うなら、このクラスが最も汎用性が高いと言えます。

ドーム・スタジアム会場

⭕️おすすめ倍率:10倍~12倍以上

ステージまでの距離が非常に遠くなるため、高倍率が必須です。

ただし、10倍を超えると手ブレが非常に気になるため、可能であれば防振機能付きの双眼鏡を強くおすすめします。

もし、どの会場に行くか決まっていない、あるいは色々な規模のコンサートに行く可能性があるという場合は、汎用性の高い「8×30」や「10×32」といったスペックの双眼鏡を最初の1台として選ぶのが良い選択です。

これらのモデルは、適度な倍率と明るさ、そして携帯性のバランスが取れているため、多くのシチュエーションで活躍してくれます。

双眼鏡40倍・見え方の実態は?

8倍と10倍の現実的な比較を理解した方が次に抱くであろう、「もっと倍率が高ければ、もっと良いのでは?」という疑問。

特に通販サイトなどで見かける40倍といった超高倍率双眼鏡には、知っておくべき重要な注意点があります。

結論から言うと、一般的な手持ちでの使用において、40倍という倍率は現実的ではありません。

その理由は、高倍率のデメリットが極端なレベルで現れるためです。

40倍で起こること(デメリット)

強烈な手ブレ

10倍や12倍でも気になる手ブレが、40倍にもなると、もはや「揺れ」ではなく「振動」のレベルになります。

手で持っている限り、視界は常に激しくブレ続け、対象をまともに認識することすら困難です。

使用するには、頑丈な三脚で双眼鏡を完全に固定することが絶対条件となります。

極端に狭い視界

視界が非常に狭くなるため、まず目的の対象を視野の中に導入すること自体が至難の業です。

少しでも対象が動けば、すぐに見失ってしまうでしょう。

暗い視界

ズーム式の高倍率双眼鏡の場合、構造上、どうしても視界が暗くなる傾向にあります。

特に最高倍率にすると、日中の明るい屋外であっても、かなり薄暗く感じられることがほとんどです。

画質の低下

安価なズーム式双眼鏡では、高倍率になるほど像がぼやけたり、色のにじみが顕著になったりするなど、光学性能が大きく低下するモデルが少なくありません。

これらの理由から、40倍といった超高倍率双眼鏡は、コンサートや一般的なスポーツ観戦、バードウォッチングといった用途には全く向きません。

主に、遠方の動かない対象物を三脚に据えてじっくり観察するような、非常に限定された専門的な用途で使われるものと考えるべきです。

まとめ:双眼鏡の倍率の見方を理解して「最適な一台」を選ぼう

- 双眼鏡の「8×21」といった表記は「倍率 × 対物レンズ有効径」を意味する

- 倍率は対象をどれだけ大きく見るかを示す数値

- 対物レンズ有効径は双眼鏡の明るさや解像力を決める

- 倍率が高すぎると手ブレがひどくなり視界も狭くなるデメリットがある

- 対物レンズ有効径が大きいほど明るく見えるが、本体は大きく重くなる

- 「ひとみ径」は「対物レンズ有効径 ÷ 倍率」で計算でき、明るさの指標となる

- 「実視界」は一度に見える範囲を角度で示したもので、広いほど対象を探しやすい

- 見かけ視界が60°以上あると「広視界タイプ」と呼ばれ臨場感がある

- 双眼鏡選びは「何を見るか」「どこで使うか」で決めるのが重要

- 8倍と10倍では、明るさ・視界の広さ・手ブレの少なさで8倍が扱いやすい

- 初心者や多様な用途で使うなら、まずは8倍を選ぶのが失敗しないコツ

- ドーム後方席など、距離が遠い場合は10倍以上や防振機能付きが選択肢になる

- 40倍などの超高倍率は三脚が必須で、一般的な用途には不向き

- 自分の用途に合った倍率と口径のバランスを見つけることが最も大切

- この記事を参考に、あなたに最適な一台を見つけてください