「買ってはいけない双眼鏡メーカー」と検索し、この記事にたどり着いたあなたは、双眼鏡選びで絶対に失敗したくないと考えているのではないでしょうか。

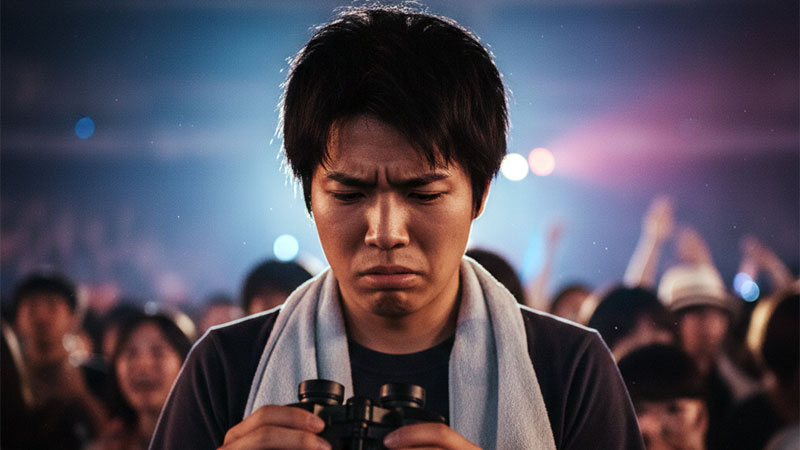

せっかくのコンサートで使う双眼鏡が原因で、大切な瞬間を見逃してしまう失敗や後悔は避けたいものです。

市場には残念ながら粗悪な製品も存在し、特に安価なモデルの中には性能が著しく低いものも紛れています。

この記事では、ネットで名前が挙がりがちなケンコーの双眼鏡の評判から、PENTAX タンクローのような具体的なモデルの評価、そして信頼性の高い日本製の製品まで、人気でおすすめの双眼鏡を徹底解説します。

あなたの双眼鏡選びを成功に導くための情報だけをまとめました。

「買ってはいけない双眼鏡メーカー」の特徴を知ろう

- 買ってはいけない双眼鏡での失敗談

- 粗悪な「高倍率ズーム双眼鏡」に注意

- コンサートで後悔する双眼鏡の特徴

- ケンコーの双眼鏡は本当にダメなのか

- スペックから見抜く注意すべき点

買ってはいけない双眼鏡での失敗談

双眼鏡選びでの失敗は、残念ながら多くの人が経験しています。

「安かったから」という理由だけで選んでしまい、結果的に「安物買いの銭失い」になってしまうケースが後を絶ちません。

例えば、よくある失敗談として「ピントが全く合わない」という問題が挙げられます。

特に低価格な製品では、調整ダイヤルを回しても像がぼやけたままで、ストレスを感じることがあります。

また、「視界が暗くて何も見えない」という声も少なくありません。

コンサート会場のような薄暗い場所では、レンズの性能が低い双眼鏡は光を十分に取り込めず、肉眼で見るよりもかえって見えづらくなることさえあるのです。

さらに、「重くて長時間の使用に耐えられない」「すぐに壊れてしまった」といった耐久性に関する失敗談も多く聞かれます。

せっかくのイベントで使う機材だからこそ、このような失敗は避けたいものです。

粗悪な「高倍率ズーム双眼鏡」に注意

「100倍ズーム!」といった謳い文句の双眼鏡を、通販サイトや新聞広告で見かけたことはありませんか。

一見すると非常に高性能に思えますが、実はこういった極端な高倍率をうたうズーム双眼鏡の多くは、避けるべき粗悪品である可能性が極めて高いです。

なぜなら、双眼鏡の性能は倍率だけで決まるものではないからです。

高倍率のデメリット

- 手ブレがひどくなる:

倍率が高くなるほど、わずかな手の揺れが視界の大きなブレとなって現れます。15倍を超えるような高倍率を手持ちで安定させるのは、プロでも至難の業であり、三脚が必須となります。 - 視界が暗くなる:

倍率を上げると、レンズから入る光の量が減るため、視界は著しく暗くなります。特にレンズの口径が小さいモデルで高倍率を実現しようとすると、日中の明るい場所でさえ薄暗く感じてしまうでしょう。 - 視野が狭くなる:

高倍率になるほど、一度に見渡せる範囲(視野)は狭くなります。そのため、ステージ上で動くアーティストや、飛び回る野鳥などを追いかけるのが非常に困難になります。

言ってしまえば、手持ちで使えるコンパクトな双眼鏡で「100倍」というスペックは、光学的に無理があるのです。

仮にその倍率が出たとしても、手ブレと暗さでまともに見ることはできません。

メーカーが「手持ちで使えない」と分かっていながら製造・販売しているケースも多く、購入者の満足度を著しく下げる原因となっています。

コンサートで後悔する双眼鏡の特徴

コンサートやライブは、双眼鏡が最も活躍するシーンの一つです。

しかし、このシーンに適していない双眼鏡を選んでしまうと、最高の体験を逃すことになりかねません。

コンサートで後悔する双眼鏡には、いくつかの共通した特徴があります。

1. レンズの口径が小さすぎる

口径はレンズの直径を指し、これが小さいと光を集める力が弱くなります。

そのため、会場が暗転した際や、スポットライトが当たっていない演者を見ようとすると、視界が真っ暗で見えなくなってしまいます。

2. 見かけ視界が狭い

見かけ視界は双眼鏡を覗いた時に視界がどれだけ広がって見えるかを示す数値で、これが狭いと、まるで鍵穴から覗いているような窮屈な感覚になります。

ダンスパフォーマンスなど動きの多い演者を追いかける際に、すぐにフレームアウトしてしまい、ストレスを感じる原因となります。

3. 不必要に倍率が高い

そして、前述の通り、必要以上に倍率が高いことも後悔につながります。

東京ドームの天井席であっても、手持ちで快適に使える倍率は12倍程度が限界と言われています。

高すぎる倍率は、手ブレを悪化させ、かえって見づらくなるだけです。

これらの特徴を持つ双眼鏡は、コンサートでの使用は避けるのが賢明と言えます。

ケンコーの双眼鏡は本当にダメなのか

「買ってはいけない双眼鏡」と検索すると、メーカー名として「ケンコー」が挙がることがあります。

しかし、ケンコーの双眼鏡が全て悪い製品というわけではありません。

問題は、その豊富なラインナップの中から、自分の用途に合わない低価格モデルを選んでしまうことにあります。

ケンコー・トキナーは、日本の老舗光学機器メーカーであり、手頃な価格のエントリーモデルから、高性能なハイエンドモデルまで、非常に幅広い製品を展開しています。

買ってはいけないと言われる理由

ケンコーが「買ってはいけない」と言われる主な理由は、数千円で購入できる安価なエントリーモデルの性能に起因します。

- 光学性能の限界:低価格モデルはレンズのコーティングが簡素であったり、素材の質が抑えられていたりするため、視界が暗くなったり、像がぼやけたりする傾向があります。

- 手ブレ補正機能の非搭載:多くのエントリーモデルには手ブレ補正機能がありません。そのため、高倍率モデルではブレがひどく、長時間の使用には向きません。

- 耐久性:ボディの素材や作りの面で、上位モデルに比べて耐久性が低い場合があります。

ケンコーが選ばれる理由と満足できるモデル

一方で、ケンコーが多くのユーザーに選ばれているのも事実です。

その理由は、なんといってもコストパフォーマンスの高さと選択肢の多さにあります。

ライトユーザーや初めて双眼鏡を購入する人にとって、手頃な価格は大きな魅力です。

また、ケンコーのラインナップには、「VCスマート」シリーズのような高性能な防振双眼鏡や、「ウルトラビューEX」シリーズのような防水・広視界モデルも存在します。

このように、ケンコーの双眼鏡と一括りにするのではなく、シリーズや価格帯によって性能が大きく異なることを理解することが大切です。

予算を少し上げて中価格帯以上のモデルを選べば、十分満足できる性能の双眼鏡を見つけることが可能です。

スペックから見抜く注意すべき点

粗悪な双眼鏡を避けるためには、カタログや製品仕様に書かれているスペックを正しく読み解く知識が不可欠です。

特に以下の3つのポイントに注意することで、買ってはいけない双眼鏡を見抜くことができます。

ひとみ径

「ひとみ径」とは、双眼鏡を覗いた時に見える円の直径のことで、「レンズ口径 ÷ 倍率」で計算できます。

この数値が小さいほど、視界は暗くなります。

人間の瞳孔は暗い場所で約5~7mmまで開くため、最低でも3mm以上、できれば4mm以上のモデルを選ぶと、薄暗いコンサート会場などでも明るい視界を確保しやすくなります。

極端にひとみ径が小さい高倍率モデルは注意が必要です。

アイレリーフ

「アイレリーフ」は、接眼レンズから眼までの最適な距離を示す数値です。

この距離が短いと、特にメガネをかけている場合、視野全体を見渡すことができず、視界が狭くなってしまいます。

メガネを使用する方は、アイレリーフが15mm以上ある「ハイアイポイント」設計のモデルを選ぶことが、快適な観測の鍵となります。

レンズコーティング

レンズコーティングは、光の反射を抑えてより明るくクリアな視界を得るための重要な技術です。

安価なモデルではコーティングが全くないか、単層の「マゼンタコート」のみの場合があります。

これでは光の透過率が低く、暗く見えてしまいます。

少なくとも「マルチコート」、できれば全てのレンズ・プリズム面に多層膜コーティングを施した「フルマルチコート」と記載のあるモデルを選ぶことで、明るくシャープな見え味を期待できます。

これらのスペックを正しく理解することで、広告の謳い文句に惑わされず、本当に性能の良い双眼鏡を選ぶことが可能になります。

買ってはいけない双眼鏡メーカーを避ける”賢い選び方”

- 人気でおすすめの双眼鏡モデル紹介

- PENTAX タンクローの実際の評価

- 信頼できる日本製の双眼鏡メーカー

- 価格帯で見る双眼鏡の性能差

- 失敗しない選び方|4つのチェックリスト

人気でおすすめの双眼鏡モデル紹介

買ってはいけない双眼鏡を避けるためには、信頼できるメーカーの評価が高いモデルを知っておくことが近道です。

ここでは、初心者から本格的な利用まで、幅広いニーズに応える人気でおすすめの双眼鏡をいくつか紹介します。

まず、多くのユーザーから支持されているのがニコン(Nikon)です。

カメラメーカーとして培った高い光学技術が双眼鏡にも活かされており、特に「MONARCH(モナーク)」シリーズや「PROSTAFF(プロスタッフ)」シリーズは、クリアで明るい視界と高い信頼性で定評があります。

価格は中価格帯以上になりますが、その性能は価格以上の満足感を与えてくれます。

次に、天体望遠鏡で有名なビクセン(Vixen)も外せません。

「ATERA(アテラ)」シリーズの防振双眼鏡は、手ブレを強力に補正してくれるため、コンサートやスポーツ観戦で絶大な人気を誇ります。

また、「アリーナH+」はコンパクトで扱いやすく、初心者にもおすすめです。

以下に代表的な人気モデルの特徴をまとめました。

| メーカー | シリーズ名 | 主な特徴 | こんな人におすすめ |

| ニコン | MONARCH M7 | 広視界で明るく、解像度が高い。防水機能も充実。 | バードウォッチングや本格的な自然観察を楽しみたい人 |

| ビクセン | ATERA II | 強力な手ブレ補正機能。軽量で扱いやすい。 | コンサートやライブで演者の表情をしっかり見たい人 |

| ケンコー | VCスマート | 高性能な防振機能と豊富な倍率展開。 | 用途に合わせて最適な防振双眼鏡を選びたい人 |

| ペンタックス | PENTAX AD WP | 防水性能とクリアな見え方を両立。コンパクト。 | アウトドアやフェスなど、天候を気にせず使いたい人 |

これらのモデルは、光学性能や使いやすさの面で多くのユーザーから高い評価を得ています。

自分の予算や用途に合わせて、これらの人気モデルから検討を始めると、失敗するリスクを大幅に減らすことができます。

PENTAX タンクローの実際の評価

「PENTAX タンクロー」という愛称で親しまれている「UP」シリーズは、そのコンパクトさと手頃な価格から、双眼鏡の入門機として長年人気を博しています。

しかし、一口に「タンクロー」と言っても複数のモデルがあり、レンズ口径の違いを理解して選ぶことが後悔しないための鍵となります。

携帯性重視の21mmモデル(UP 8×21)

まず、最もコンパクトで軽量なのがレンズ口径21mmのモデルです。

重量は約210gと非常に軽く、荷物を少しでも減らしたいコンサートや旅行で大きなアドバンテージとなります。

価格も手頃で、初めての一台として選びやすいのが魅力です。

ただし、レンズ口径が小さい分、視界がやや暗く、一度に見える範囲(視野)が狭いというデメリットがあります。

日中の明るい場所では問題ありませんが、薄暗いコンサート会場などでは、もう少し明るさが欲しいと感じるかもしれません。

バランスの取れた25mmモデル(UP 8×25)

もし予算に少し余裕があり、見やすさも重視したいのであれば、レンズ口径が25mmのモデル「UP 8×25」を強くおすすめします。

このモデルは、21mmモデルのコンパクトさをある程度維持しつつ、レンズ口径が大きくなったことで光を多く取り込めるようになり、視界の明るさが格段に向上しているのが特徴です。

明るさの指標となる数値も、21mmモデルの「6.8」に対して、25mmモデルは「9.6」と大きく改善されています。

これにより、薄暗い場所でも対象をクリアに捉えやすく、色の再現性も豊かになります。

重量は300g弱と少し増えますが、その差を補って余りあるほどの見やすさを提供してくれます。

要するに、「携帯性を極限まで追求するなら21mmモデル」が選択肢になりますが、「快適な見やすさと携帯性のバランス」を考慮するなら、多くのユーザーから高い評価を得ている25mmモデルを選ぶのが失敗のない賢い選択と言えるでしょう。

信頼できる日本製の双眼鏡メーカー

双眼鏡選びで失敗を避けるための一つの確実な方法は、信頼できる日本製のメーカーを選ぶことです。

日本の光学機器メーカーは、世界的に見ても非常に高い技術力と品質管理で知られており、安心して長期間使用できる製品を多く生み出しています。

代表的なメーカーとして、まずニコン(Nikon)が挙げられます。

カメラで培われた精密な光学設計と高品質なレンズは、双眼鏡においてもクリアでシャープな視界を実現します。

製品ラインナップも豊富で、初心者向けからプロ仕様まで、幅広いニーズに対応しているのが特徴です。

次に、天体望遠鏡のトップメーカーであるビクセン(Vixen)も信頼性が高いです。

星空の観察で求められる高い光学性能を双眼鏡にも応用しており、特に色の再現性や視界の明るさに定評があります。ユーザーサポートが手厚い点も、安心して選べるポイントです。

また、ペンタックス(PENTAX / リコーイメージング)も、独自のレンズコーティング技術によるクリアな見え味と、タフな環境でも使える防水・耐久性能の高さで人気があります。

これらの日本メーカーは、安価な海外製品とは一線を画す品質基準を持っています。

厳しい検査をクリアした製品のみが出荷されるため、初期不良が少なく、長年にわたって愛用できる一台と出会える可能性が高いと言えます。

価格帯で見る双眼鏡の性能差

双眼鏡は価格によって性能が大きく変わる製品です。

どの価格帯の製品を選ぶかによって、得られる満足度は全く異なります。

ここでは、価格帯ごとの主な性能差について解説します。

1万円以下のモデル

この価格帯は、双眼鏡を初めて手にする方に向けたエントリーモデルが中心です。

手軽に購入できるのが最大のメリットですが、性能面では妥協が必要な点が多くなります。

- レンズ:コーティングが簡素なものが多く、視界がやや暗かったり、逆光に弱かったりする傾向があります。

- 本体:プラスチック製のものが多く、耐久性や防水性能は限定的です。

- 見え方:視界の周辺部がぼやけたり、像が歪んで見えたりすることがあります。

日常的なちょっとした利用には十分ですが、コンサートや本格的な自然観察など、クリアな視界を求めるシーンでは物足りなさを感じる可能性が高いでしょう。

2万円~4万円のモデル

この価格帯になると、光学性能が格段に向上し、双眼鏡選びの主流となります。

- レンズ:光の透過率を高める「フルマルチコート」や、色収差を補正する「EDレンズ」が採用され始め、明るくシャープな視界を実現します。

- 本体:窒素ガスを充填した防水・防曇モデルが標準的になり、アウトドアでも安心して使えます。

- 見え方:視界の隅々までクリアで、色の再現性も高くなります。

性能と価格のバランスが最も良い価格帯であり、幅広い用途で高い満足感が得られます。

初めての一台としても、少し予算を足してこのクラスを選ぶと後悔が少ないと考えられます。

5万円以上のモデル

プロやハイアマチュア向けの高性能モデルがこの価格帯にあたります。

最高の見え味を追求した製品が多く、防振機能付きの双眼鏡もこのクラスが中心です。

一度このクラスの双眼鏡を覗くと、その圧倒的なクリアさと臨場感に驚くことでしょう。

趣味に深くこだわりたい方におすすめです。

失敗しない選び方|4つのチェックリスト

これまで解説してきたポイントを踏まえ、双眼鏡選びで失敗しないための最終チェックリストをまとめました。

購入前にこれらの項目を確認することで、あなたに最適な一台を見つけやすくなります。

1.用途を明確にする

まず、「何を見るために使うのか」という用途を明確にすることが最も大切です。

コンサートで使うのか、バードウォッチングなのか、あるいはスポーツ観戦なのかによって、最適な倍率や必要な機能は大きく異なります。

用途が決まれば、おのずと選ぶべきスペックが見えてきます。

2.倍率と明るさのバランスを見る

次に、倍率と口径のバランスを確認してください。

闇雲に高倍率なものを選ぶのではなく、コンサートなら8~10倍、バードウォッチングでも10倍程度を目安に、手持ちで無理なく使える範囲のモデルを選びましょう。

そして、その倍率に対して十分な口径があり、「ひとみ径」が3mm以上確保されているかを確認することが、明るい視界を得るための鍵となります。

3.メガネ利用者はアイリーフをチェック

さらに、メガネの有無も考慮しましょう。

メガネをかけている方は、快適に双眼鏡を使用するために、アイリーフが15mm以上あるハイアイポイント設計のモデルを選ぶことが不可欠です。

4.レンズコーティングを確認する

最後に、レンズコーティングの種類も重要なチェック項目です。

「フルマルチコート」と記載されていれば、より明るくクリアな視界が期待できます。

これらの点を総合的に判断し、ご自身の予算と照らし合わせることで、買ってはいけない双眼鏡を避け、長く愛用できる一台を選ぶことができるはずです。

まとめ:買ってはいけない双眼鏡メーカーの見極め方

この記事では「買ってはいけない双眼鏡メーカー」をテーマに、粗悪品を避けるための具体的な特徴や、後悔しないための賢い選び方について解説しました。

最後に、重要なポイントをまとめます。

- 高すぎる倍率をうたう双眼鏡は避ける

- コンサートでの利用は8倍から12倍が扱いやすい

- レンズの口径は視界の明るさに直結する

- ひとみ径は3mm以上を一つの目安にする

- フルマルチコートはクリアな視界の証

- メガネ使用者はアイレリーフ15mm以上を推奨

- 軽すぎる双眼鏡は手ブレしやすい場合がある

- ケンコーは低価格モデルの性能に注意が必要

- ニコンやビクセンは信頼性の高い日本製メーカー

- PENTAX タンクローは携帯性の高さが魅力

- 失敗を避けるにはまず用途を明確にすること

- 価格だけで選ぶと後悔に繋がりやすい

- 防振機能は高倍率での使用時に特に有効

- 粗悪品はスペック表記が曖昧なことが多い

- この記事で解説した特徴を理解しメーカーを見極める