コンサートやライブでの使用を考えて双眼鏡を探しているけれど、スペック表に並ぶ「明るさ」の数値を見て、どれを選べば良いか悩んでいませんか。

双眼鏡の明るさの数値は、見え方を左右する非常に重要な要素です。

この数値を正しく理解しないと、せっかくのステージが暗く見えてしまうかもしれません。

この記事では、双眼鏡の明るさに関する数値の計算方法から、実際の見え方の違いまで、初心者の方にも分かりやすく解説します。

さらに、8×21と8×25の違いの比較や、実視界とは何かといった関連知識、そしてコンサートに最適な明るさ9や16といった具体的な数値の目安まで網羅。

あなたにぴったりのおすすめモデルを見つけるためのお手伝いをします。

双眼鏡の明るさの数値とは?基本を解説

- 明るさの計算方法とひとみ径の関係

- 数値による見え方の違いを理解しよう

- 明るさ9と16はどれくらい違う?

- 明るさと関係が深い実視界とは?

- レンズコートが見え方に与える影響

明るさの計算方法とひとみ径の関係

双眼鏡のスペックで「明るさ」として示される数値は、その双眼鏡がどれだけ光を集められるかを示す指標です。

この数値は、実は非常にシンプルな計算で求められます。

結論から言うと、明るさは「ひとみ径」という数値を2乗したものです。

では、「ひとみ径」とは何でしょうか。

これは、双眼鏡を覗いたときに見える、接眼レンズの中の明るい円の直径のことを指します。

そして、ひとみ径は双眼鏡の基本的なスペックである「対物レンズ有効径(レンズの大きさ)」を「倍率」で割ることで計算できます。

例えば、「8×21」というスペックの双眼鏡があったとします。

これは「倍率が8倍」で「対物レンズ有効径が21mm」であることを意味します。

この場合、まずひとみ径を計算します。

ひとみ径 = 21mm ÷ 8倍 = 2.625mm

次に、このひとみ径を2乗して明るさを求めます。

明るさ = 2.625 × 2.625 = 約6.9

この双眼鏡の明るさは「約6.9」であることがわかりました。

このように、明るさの数値は対物レンズの大きさと倍率によって決まります。

倍率が同じであれば対物レンズが大きいほど、また、対物レンズの大きさが同じであれば倍率が低いほど、明るさの数値は高くなることを覚えておきましょう。

数値による見え方の違いを理解しよう

明るさの数値が高いほど、暗い場所でも対象物がはっきりと明るく見えるようになります。

なぜなら、数値が高いということは、それだけ多くの光を目に届けられることを意味するからです。

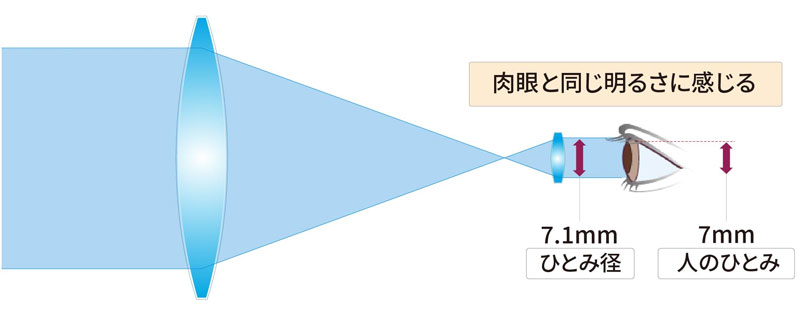

この「見え方」を理解する上で重要なのが、人間の瞳の働きと双眼鏡の「ひとみ径」の関係です。

人間の瞳(瞳孔)は、明るい場所では小さく(約2〜3mm)なり、逆に暗い場所では大きく(最大で約7mm)開いて、取り込む光の量を調整しています。

双眼鏡のひとみ径が、そのときの人間の瞳孔の大きさよりも大きいか同じであれば、肉眼と同じかそれ以上の明るさを感じることができます。

しかし、双眼鏡のひとみ径が人間の瞳孔よりも小さい場合、目に届く光の量が制限されてしまい、肉眼で見るより暗く感じてしまうのです。

以下の表は、明るさの数値と主な用途の目安です。

| 明るさの数値 | 主な用途と見え方 |

|---|---|

| 4未満 | 晴れた日の屋外など、非常に明るい環境での使用に限定されます。少しでも暗くなると見えにくさを感じます。 |

| 4~9 | 日中の屋外での使用であれば十分なスペックです。ただし、室内のコンサートや曇りの日では少し暗く感じる場合があります。 |

| 9~25 | コンサートや観劇など、屋内の薄暗い場所での使用に適しています。多くのシーンで快適な視界を確保できる、バランスの取れた数値です。 |

| 25以上 | 天体観測や夜間の野生動物観察など、極めて暗い環境で性能を発揮します。非常に明るくクリアな視界が得られます。 |

このように、自分が双眼鏡を使いたいシーンの明るさを考慮して、適切な明るさの数値を持つモデルを選ぶことが、快適な鑑賞への第一歩となります。

明るさ9と16はどれくらい違う?

スペック表でよく見かける「明るさ9」と「明るさ16」ですが、この2つには特に薄暗い環境で顕著な差が現れます。

結論として、明るさ16は9に比べて、体感できるレベルで明らかに明るく、より鮮明な視界を提供します。

例えば、人気のあるスペックで比較してみましょう。

- 明るさ約9.6のモデル例:8×25 (ひとみ径: 3.1mm)

- 明るさ16のモデル例:8×32 (ひとみ径: 4.0mm)

数字の上では約1.7倍の違いですが、これは光を集める面積(ひとみ径の2乗)の違いから来ています。

コンサートホールのような場所では、ステージの照明が当たっていない部分の演者の表情や衣装のディテールは、この差によって「見える」か「見えにくい」かが分かれます。

明るさ9のモデルでも十分に実用的ですが、もし予算に少し余裕があり、より良い見え方を求めるのであれば、明るさ16のモデルを選ぶ価値は非常に高いと言えます。

特に、ステージ演出が暗めの舞台や、ミュージカルなどをじっくり鑑賞したい場合には、この差が満足度に直結するでしょう。

ただし、明るさを求めるとレンズ径が大きくなるため、本体が少し重くなるというデメリットも考慮する必要があります。

明るさと関係が深い実視界とは?

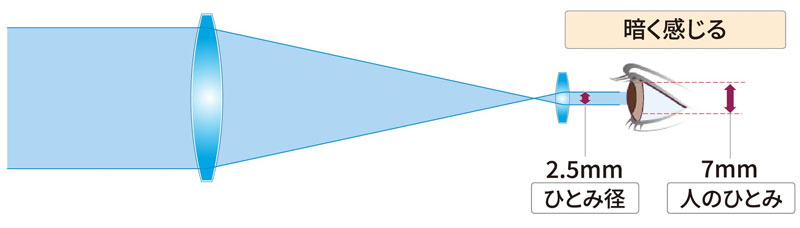

双眼鏡選びでは「明るさ」に目が行きがちですが、同じくらい重要なスペックに「実視界(じっしかい)」があります。

実視界とは、双眼鏡を固定したままで見ることができる範囲を角度で表したものです。例えば、「実視界 6.5°」のように表記されます。

この角度が広いほど、一度に見渡せる範囲が広くなります。

なぜこれが明るさと関係が深いかというと、倍率とのトレードオフがあるからです。

倍率・明るさ・実視界の三角関係

一般的に、双眼鏡は倍率が高くなるほど実視界は狭くなり、そして明るさは暗くなります。(※レンズ径が同じ場合)

例えば、ステージ全体を観ながら特定の演者を探したい場合や、スポーツ観戦で激しく動く選手を追いかけたい場合には、実視界が広い方が圧倒的に有利です。対象を見失いにくく、ストレスなく鑑賞できます。

一方で、特定の演者の表情だけを大きく見たい場合は高倍率が欲しくなりますが、そうすると視野が狭くなり、少し動いただけですぐにフレームアウトしてしまいます。

また、前述の通り、倍率を上げると明るさも低下します。

コンサート用途で人気の8倍の双眼鏡の場合、実視界が6.5°以上あると、視界が広く感じられ、対象物を探しやすいと言われています。

明るさの数値だけでなく、この実視界の広さも併せて確認することで、より自分の用途に合った双眼鏡を見つけることができます。

レンズコートが見え方に与える影響

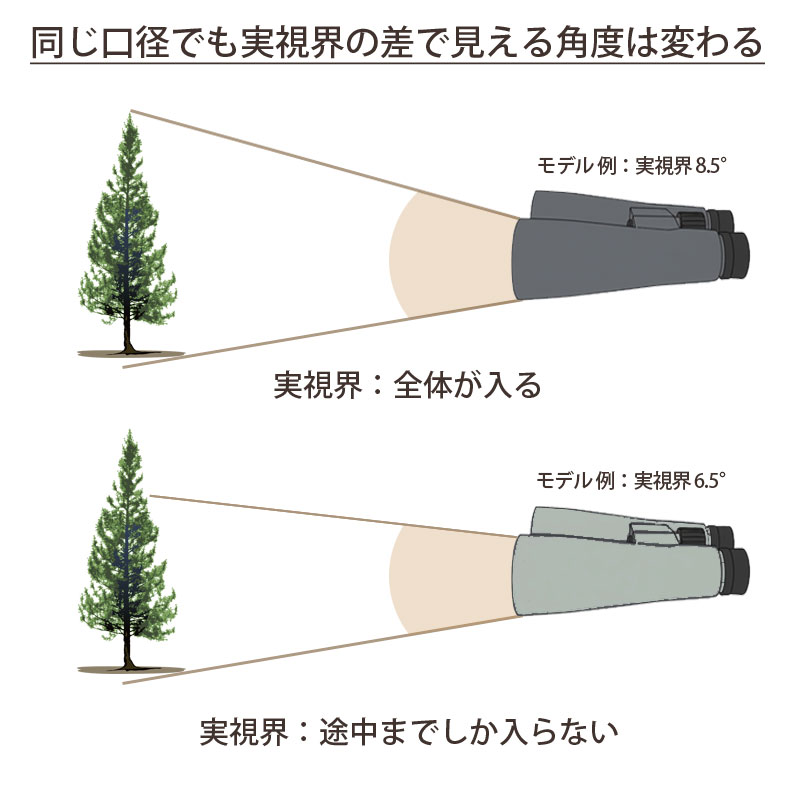

双眼鏡のスペック表に記載されている「明るさ」は、あくまでレンズの口径と倍率から計算された理論値に過ぎません。

実際にどれだけ明るくクリアに見えるかを決定づける、もう一つの重要な要素が「レンズコーティング」です。

双眼鏡の内部には多くのレンズやプリズムが使われており、光がその表面を通過するたびに一部が反射して失われてしまいます。

この光の損失が、像を暗くしたり、コントラストを低下させたりする原因です。

レンズコーティングは、この反射を抑え、光の透過率を高めるために施される薄い膜のことを指します。

コーティングにはいくつかの種類があり、その性能によって見え方が大きく変わります。

| コーティングの種類 | 特徴 |

|---|---|

| マゼンタコート | レンズ面に単層の膜を施した基本的なコーティング。安価なモデルに多いですが、コーティングがないものよりは格段に見やすくなります。 |

| マルチコート | 複数の層からなるコーティング(多層膜コート)を、一部のレンズ面に施したもの。光の透過率が向上し、より明るくシャープな像が得られます。 |

| フルマルチコート | 全てのレンズ面とプリズム面にマルチコートを施した、最も高性能なコーティング。光の損失を極限まで抑えるため、驚くほど明るく、コントラストの高いクリアな視界を実現します。 |

たとえ「明るさ」の計算値が同じ双眼鏡であっても、フルマルチコートが施されたモデルは、マゼンタコートのモデルに比べて明らかに明るく感じられます。

少し価格が高くなったとしても、可能な限りフルマルチコート仕様のモデルを選ぶことが、特に暗い場所での利用において満足度を大きく高める秘訣です。

双眼鏡の明るさの数値を比較して選ぶ

- 8×21と8×25の明るさの大きな違い

- スペック比較で最適なモデルを見つける

- コンサートで使う双眼鏡の選び方

- 明るさ重視のおすすめ双眼鏡モデル

8×21と8×25の明るさの大きな違い

コンパクト双眼鏡の定番スペックとしてよく比較されるのが「8×21」と「8×25」です。

どちらも同じ8倍ですが、対物レンズ有効径がわずか4mm違うだけで、特に「明るさ」と「暗い場所での見え方」に大きな差が生まれます。

結論を先に言えば、

- 携帯性を最優先するなら8×21

- 少しでも明るい視界を求めるなら8×25

がおすすめです。

両者の違いを以下の表にまとめました。

| 項目 | 8×21 モデル | 8×25 モデル |

|---|---|---|

| ひとみ径 | 2.6mm | 3.1mm |

| 明るさ | 約6.8 | 約9.6 |

| 得意なシーン | 日中の屋外、旅行、スポーツ観戦 | コンサート、観劇、美術館、曇天時 |

| メリット | 非常に軽量・コンパクト、価格が手頃 | 暗い場所でも見やすい、より鮮明な像 |

| デメリット | 屋内や夕暮れ時には暗く感じる | 8×21に比べやや大きく、重くなる |

明るさの数値が「6.8」と「9.6」では、日中の明るい場所ではそれほど大きな差を感じないかもしれません。

しかし、コンサートホールのような薄暗い環境では、この差が視界の鮮明さに直結します。

8×25は、屋内利用の目安である明るさ「9」をクリアしており、演者の表情や衣装の細部まで、よりはっきりと捉えることが可能です。

「とにかく荷物を軽くしたい」「日中のイベントでしか使わない」という明確な目的がなければ、少しだけサイズアップしても8×25を選んだ方が、幅広いシーンで満足のいく結果を得やすいでしょう。

スペック比較で最適なモデルを見つける

最適な双眼鏡を見つけるためには、「明るさ」だけでなく、他の重要なスペックも総合的に比較検討する必要があります。

どんなに明るい双眼鏡でも、他の要素が自分の使い方に合っていなければ、快適な鑑賞は望めません。

ここでは、特にチェックしておきたい3つのポイントを紹介します。

1. アイレリーフ

アイレリーフとは、接眼レンズから目を離しても、視野全体がケラれずに(黒い影が出ずに)見渡せる距離のことです。

この数値が特に重要なのは、メガネをかけている方です。

メガネのレンズの厚みがあるため、アイレリーフが短い双眼鏡だと、視野が狭くなってしまい非常に見づらくなります。

メガネを使用する方は、アイレリーフが15mm以上ある「ハイアイポイント」設計のモデルを選ぶことを強くおすすめします。

>>【さらに詳しく】双眼鏡のメガネをかけたままの使い方とは?基礎知識や選び方を解説

2. 重さ

コンサートや観劇では、2〜3時間もの間、双眼鏡を構え続けることも珍しくありません。

そのため、本体の重さは疲労度に直結する重要な要素です。

一般的に、女性でも疲れにくいとされる重さの目安は300g前後です。

高性能なモデルはレンズが大きく重くなる傾向がありますが、500gを超えるとペットボトル1本分に相当し、長時間の使用はかなり大変になります。

ペンライトなどを持ちながら片手で操作することも考慮し、実際に持ってみて「これなら大丈夫」と思える重さのモデルを選びましょう。

3. 防振機能

倍率が10倍以上になると、わずかな手の震えでも視界が大きく揺れてしまい、対象物を追い続けるのが難しくなります。

特に、好きなアーティストを前にした興奮で手ブレは大きくなりがちです。

そんな時に絶大な効果を発揮するのが「防振機能」です。

スイッチを入れると手ブレがピタッと補正され、まるで三脚に固定したかのような安定した視界が得られます。

価格は高価になり、電池が必要で重くもなりますが、ドームやスタジアムクラスの広い会場で高倍率を使いたい場合には、必須とも言える機能です。

コンサートで使う双眼鏡の選び方

コンサートやライブという特定のシーンで双眼鏡を選ぶ際には、これまで解説してきたスペックの中から、特に重視すべきポイントがあります。

以下の3つの基準を念頭に置いてモデルを絞り込むと、失敗のない選択ができます。

基準1:明るさは「9以上」が必須

コンサート会場は非常に暗いため、「明るさ」の数値は最低でも9以上のものを選びましょう。

数値がこれを下回ると、ステージの照明が当たらない場所が暗く沈んでしまい、見え方に不満を感じる可能性が高いです。

できれば「10」や「16」といった、より明るいモデルを選ぶと、暗転中の演者の動きなども捉えやすくなり、満足度が格段に上がります。

基準2:倍率は「8倍」を基本に

アリーナやホールクラスの会場であれば、8倍の倍率があればほとんどの席で演者の表情を十分に確認できます。

むやみに高倍率を選ぶと、視野が狭くなって対象物を探しにくくなったり、手ブレがひどくなったりとかえって使いにくくなります。

東京ドームのような巨大な会場の2階席後方など、よほど遠い席でない限り、まずは8倍を基準に考えると良いでしょう。

基準3:重さは「300g前後」を目安に

長時間のライブ中、ずっと双眼鏡を構えているのは大変です。特に女性の場合、300g前後が、性能と携帯性のバランスが取れた重さの目安となります。

もちろん、軽ければ軽いほど楽ですが、明るさを確保するためにはある程度のレンズ径が必要になるため、極端に軽いモデルは暗い傾向があります。

店頭で実際に持ってみて、重さを確認するのが理想的です。

これらの基準、「倍率8倍、明るさ9以上、重さ300g前後」を満たすモデルが、多くのコンサートで活躍する万能な一台と言えるでしょう。

明るさ重視のおすすめ双眼鏡モデル

「とにかく明るくクリアな視界が欲しい」という方のために、明るさを特に重視したおすすめの双眼鏡モデルをいくつか紹介します。

これらのモデルは、コンサートや観劇など、薄暗い屋内での使用において、その性能を最大限に発揮します。

Vixen アトレックII HR8×32WP (明るさ:16)

コンサート用双眼鏡として非常に人気が高く、多くのユーザーから支持されているモデルです。

明るさ16というスペックは、薄暗い会場でも驚くほどクリアで鮮明な視界を提供します。

レンズには光の透過率を極限まで高める「P PFMコート(パーフェクトフーリーマルチコート)」が施されており、計算値以上の明るさと高いコントラストを実現しています。

重さは390gとややありますが、その見え方の素晴らしさを考えれば十分に許容範囲と言える、コストパフォーマンスに優れた一台です。

PENTAX Uシリーズ UP 8×25 (明るさ:9.6)

コンパクトさと明るさを両立させたい方におすすめのモデルです。

重さ約300gと軽量ながら、明るさ9.6を確保しています。

レンズにはフルマルチコーティングが施されており、シャープで見やすい視界が特徴です。

初めて本格的な双眼鏡を購入する方や、持ち運びの手軽さも重視したい方に最適な選択肢の一つです。

Vixen ATERA II H12×30 (防振機能付き)

ドームやスタジアムの広大な空間で、どうしても高倍率を使いたいという方には、この防振双眼鏡が強力な味方になります。

倍率は12倍と高いですが、強力な手ブレ補正機能により、まるで映像を見ているかのようにピタッと静止した視界が得られます。また後方の離れた席でもこの倍率だと安心です。

明るさの数値は6.3と控えめですが、視界がブレないことによる「見やすさ」は、それを補って余りあるメリットです。

重さは422gですが、防振双眼鏡の中では軽量で扱いやすいと評判です。

価格は高価ですが、一度使うと手放せなくなると言われるほどの快適性を提供してくれます。

まとめ:双眼鏡の明るさの数値を見極めて最適な”相棒”を手に入れよう

- 双眼鏡の明るさは「ひとみ径」の2乗で計算される

- 数値が高いほど暗い場所でも鮮明に見える

- 倍率が同じならレンズが大きい方が明るい

- レンズが同じなら倍率が低い方が明るい

- 明るさ9以上が屋内利用の一つの目安

- 明るさ16以上あると薄暗い場所でも快適

- 計算上の明るさだけでなくレンズコートが重要

- フルマルチコートは光の透過率が最も高い

- 8×21は携帯性重視、8×25は明るさ重視

- コンサートでは明るさ9以上、8倍率が基準

- 実視界が広いと対象物を探しやすい

- 高倍率の手ブレには防振機能が有効

- メガネ使用者はアイレリーフ15mm以上を推奨

- 重さも重要な要素で300g前後が持ちやすい

- 最終的には利用シーンに合わせて総合的に判断する